우연한 동행에서 찾아낸

삶의 아름다움

남원 실상사 - 약수암 - 서진암 - 백장암

글. 성재헌 사진. 하지권

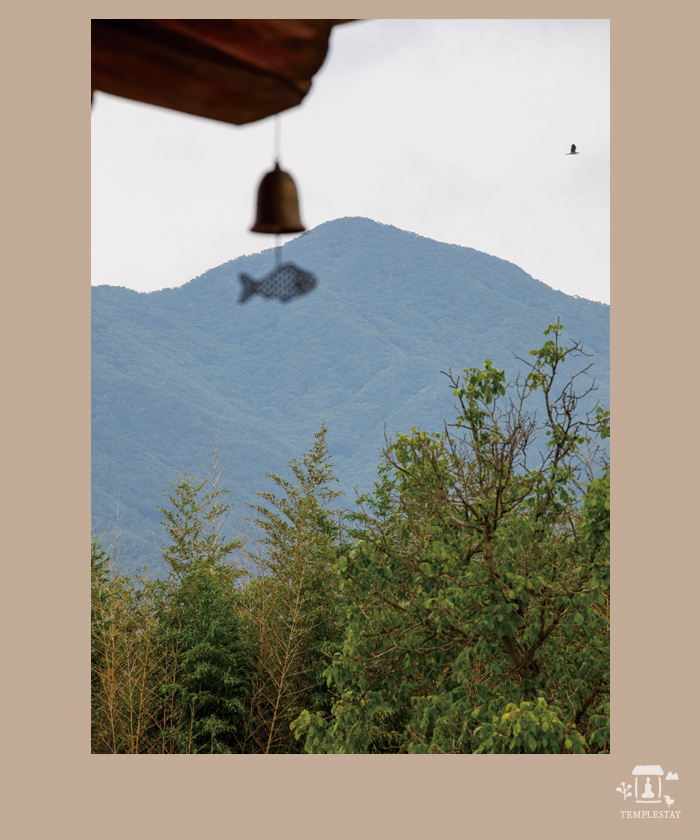

지리산(智異山), 첩첩 산모퉁이 돌고 돌아 빼꼼하던 하늘이 훤히 열리는 곳, 가파른 계곡에서 쏟아진 성난 물줄기가 허리띠를 풀고 잠시 쉬어가는 자리, 그곳에 실상사(實相寺)가 있다.

무섭기는커녕 우스꽝스러운 장승이 지키고 선 다리를 건너 하얀 연꽃이 흐드러진 연밭을 지나 경내로 들어섰다.

천왕문(天王門), 한글로 쓴 주련 문구가 심상치 않다.

“가득함도 빛나고, 비움도 빛나라.”

그 큰문 앞에 한 노인이 비틀어진 허리와 굽은 다리를 지팡이로 겨우 견디며 우두커니 서있었다. 벙거지에 허름한 조끼를 걸쳤지만 다소곳한 품새와 형형한 눈빛이 예사롭지 않았다. 쌉싸름한 연꽃 향기도 즐기고, 멀찌감치서 절 풍경도 감상할 겸 모퉁이 바위에 걸터앉았다.

절을 등지고 선 노인은 한참이 지나도록 미동조차 없었다. 왠지 까닭이 궁금했다. 넉살을 떨며 한 걸음 다가가 물었다.

“어르신, 무얼 그리 열심히 보십니까?”

노인이 고개를 돌렸다. 맑은 눈빛과 티 없는 웃음이 더없이 좋았다.

“지리산 천왕봉은 실상사 천왕문 앞에서 볼 때 제일 아름답다오.”

저 연세에 자연의 아름다움에 저리 경탄하다니, 그 감수성이 놀라웠다. 더하는 궁금증에 이것저것 묻다가 드디어 노인의 정체를 알아냈다. 카톨릭대학에서 평생 학생들을 가르치다 퇴직한 신부님이셨다. 천왕문 앞에 나란히 서서 한참 얘기를 나누다가 헤어질 시간이 되었다. 인생을 진지하게 살려고 한평생 누구보다 노력했을 신부님께 한 수 배우고 싶었다. 그래서 감히 여쭈었다.

“신부님, 다음 세대에게 딱 한 마디만 들려주십시오.”

“당신도 당신의 이웃에게 반가운 이웃이 되십시오.”

부드러운 음성에 실린 신부님의 지혜가 연꽃처럼 향기로웠다.

신부님과 헤어져 산문을 들어섰다. 실상사는 일과 수행을 함께하는 사부대중 공동체가 운영하는 도량이다. 이곳에는 스님과 재가자의 차별도 없고, 남자 여자의 차별도 없고, 구참 신참의 차별도 없고, 세간과 출세간의 차별도 없다. 함께 일하고, 함께 밥을 먹고, 함께 수행하는 하나의 공동체만 있다. 하나로 어우러져 끝없이 변해가는 자연의 모습, 그 모습 그대로 사는 사람들이 모여 있을 뿐이다.

“그래서 실상사(實相寺)인가?”

꿈보다 해몽이라고 억지기로 붙인 해석에 혼자 피식 웃었다. 종무소로 찾아가 암자로 가는 길을 걷고 싶다고 하자, 주지 스님께서 두 개의 길을 소개하고, 공동체 구성원 중 한 분이 안내를 자임하셨다. 참 친절하고 착한 분들이셨다.

걷기 쉬운 약수암(藥水庵) 길을 선택했다.

실상사를 나와 오른쪽 산길로 접어들자 ‘조계암터’라는 푯말이 보였다. 우거진 고사리밭을 지나 종아리를 훌쩍 넘는 수풀을 해치자 부도가 줄줄이 늘어선 옛 암자 터가 나타났다.

거기에 편운화상(片雲和尙) 승탑이 있다.

편운화상은 신라말 실상산문(實相山門)를 연홍척국사(洪陟國師) 제자이시다. 그 부도에는 후백제 견훤이 사용한 정개(正開)라는 연호가 새겨져 있다. ‘한 조각 구름처럼 살다 가신 스님’이라니 그 이름이 아름답고, 발우를 닮을 부도의 소박한 모양새가 참 단아했다.

걸음을 돌려 약수암으로 향했다. 소나무가 그늘을 짙게 드리운 숲길은 널찍하고 평탄했다.

하지만 별다를 것 없는 풍경에 왠지 지루함이 느껴졌다. 말이 지리산이지, 약수암 가는 길에는 그럴싸한 바위나 멋들어진 나무 한 그루 없고, 굽이굽이 발아래 펼쳐지는 색다른 풍경도 보이지 않는다. 게다가 지리산에선 흔하디흔한 그 시원한 계곡조차 없다. 동네 뒷산을 오르듯 터덜터덜 걷는데도 무더위 탓에 땀이 비 오듯 쏟아졌다. 괜히 왔다는 투덜거림이 목구멍에 걸려 간질거렸다. 지루함을 달랠 요량으로 함께 걷던 안내자에게 물었다.

“이 길을 걷는 사람이 많은가요?”

“네, 마을 사람들이 자주 걸어요. 또 약수암 물을 마시고 병이 나았다는 소문이 있어 많이들 찾아요.”

“보살님도 이 길을 자주 걸으셔요?”

“한동안 거의 매일 걸었어요.”

“왜요?”

“그냥, 좋아서요.”

도대체 뭐가 좋단 말일까? 내 눈에는 도무지 보이지 않는 이 길의 매력이 무엇일까? 좋다고 말하는 그 속내가 궁금하기도 하고, 한편으론 그 말이 의심스러웠다. 그래서 캐물었다.

“사계절 중 언제가 제일 좋아요?”

“다 좋아요. 봄 여름 가을 겨울 나름 다 매력이 있어요. 봄에는 틈새마다 꽃이 피어 좋고, 가을에는 산산한 바람에 낙엽이 서걱거려 좋아요. 한번은 여름 폭우가 쏟아질 때 혼자 걸은 적이 있어요. 그때도 참 좋았어요.”

우문(愚問)에 현답(賢答)이다. 그래서 또 물었다.

“아무리 좋아도 매일 걷기란 힘든 일인데 무슨 특별한 이유라도 있었나요?”

그녀가 잠시 말을 멈추었다. 그러다 빙그레 웃으며 말했다.

“그냥, 저에게 시간을 좀 주고 싶었어요.”

재미없는 길이라고 투덜거리던 생각이 어디론가 날아가 버렸다. 그렇다. 약수암 가는 길이라지만 걷는 까닭이 어찌 ‘약수암’에만 있을까? 길을 걷는다는 것, 그것도 외진 산길을 걷는다는것, 그것은 무언가를 위해 애쓰지 않고 온전히 나에게 시간을 허락하는 것이다. 그 대답이 너무 좋아 나도 따라 빙그레 웃었다.

“보살님은 실상사에 온 지 얼마나 되셨어요?”

“10년요.”

마냥 앳돼 보이는 아가씨라 생각했는데 실상사로 내려와 공동체 생활을 한 지 벌써 10년이나 지났다니, 놀라웠다.

땀을 뻘뻘 흘리며 헉헉거리다 보니 어느새 약수암에 도착했다. 부처님께 참배하는 것도 보물로 지정된 보광전 목각탱화 감상도 뒷전으로 미루고, 한달음에 샘으로 달려갔다. 그리고 그 좋다는 약수암 약수를 머리에 먼저 퍼부었다. 상쾌한 것이 그야말로 약수(藥水)이다. 그렇게 개운해진 마음으로 요사채 봉당마루에 걸터앉았는데 한 남자가 다가와 핸드폰을 건넸다.

“사진 한 장 찍어 주시겠습니까?”

카메라 속 피사체의 표정이 참 밝아 보였다. 사진 한 장 찍어 준 것도 인연이 되는지, 봉당마루에 걸터앉아 자연스럽게 대화가 이어졌다. 내가 편하게 느껴졌는지, 그가 삶의 내력을 털어놓기 시작했다. 그는 가족부양을 삶의 전부로 여기며 평생 직장생활에만 매진하다가 현대자동차 북유럽지사장을 끝으로 얼마 전 퇴직했다고 한다.

약수암을 내려오며 그가 들려준 이야기를 요약하면 이렇다.

“퇴직하고 나니, 몸도 마음도 아프기 시작하더군요. 우울증 증세도 나타나고, 대상포진으로 고생도 많았습니다. 주변에서 ‘이제 당신이 하고 싶은 것을 하고 살아라’라고 합디다. 하지만 평생 일만 하고 살았는데 무슨 취미가 있겠습니까? 돌아보니 할 줄 아는 것도 없고, 딱히 하고 싶은 것도 없더군요.

‘뭘 해야 하나?’ 고민하다가 문득 어릴 때 그림을 좋아했던 게 생각나더군요. 그래서 미대를 나와 디자이너로 활동하고 있는 딸에게 한밤중에 전화했습니다.

‘나 그림 좀 가르쳐주라.’

‘OK!’

두말하지 않고 흔쾌히 허락하더군요. 저도 바쁜데 미안하기도 하고, 한편으로는 그림을 배울 생각에 설레기도 했습니다. 주말에 딸이 집으로 찾아왔습니다. 딸이 두툼한 도화지와 색깔이 40가지나 되는 색연필을 내밀면서 이렇게 말하더군요.

‘아빠가 그리고 싶은 것 그려.’

황당하고 한편으론 무시당한 것 같아 괘씸하더군요.

‘내가 그림을 그릴 줄 알면 너에게 가르쳐달라고 했겠냐?’

그랬더니 딸이 진지한 표정으로 이렇게 말하더군요.

‘아빠, 그림은 배우는 것이 아니고 그냥 그리는 거야.’

‘그냥 그리는 거야 누가 못하냐? 잘 그리고 싶어 그러지.’

‘잘 그리고 싶으면 많이 그리면 돼. 그게 잘 그리는 방법이야. 도화지와 색연필은 내가 얼마든지 사줄게.’

머리가 띵했습니다. 마냥 어린애라 생각했는데 저보다 훨씬 현명하더군요. 그날 이후, 이것저것 그냥 하다 보니 제가 무엇을 좋아하는지 알겠더군요.

지금은 친구 집을 3개월 빌려 지리산에서 살고 있습니다. 이 골짜기 저 골짜기 이 능선 저 능선 다니면서 사진을 찍고 있지요.”

그는 살가운 친구처럼 바짝 다가와 자신이 찍은 지리산 천왕봉 일출이며 단청 없는 실상사 보광전 기둥을 찍은 사진을 보여주었다. 그러면서 감탄하였다.

“참 아름답지 않습니까?”

사진을 내밀며 환하게 웃는 그의 얼굴이 더 아름다웠다. 저녁을 함께하자는 청을 기어코 뿌리치고 실상사 앞에서 그와 헤어졌다. 땀을 많이 흘린 탓인지, 샤워하고 저녁을 먹자마자 곯아떨어졌다.

새벽녘. 종소리보다 먼저 깨어나 천왕봉을 마주하고 천왕문 앞 바위에 걸터앉았다. 담장처럼 사방을 두른 지리산자락, 그 품이 넓은 탓인지 탁 트인 밤하늘이 훤하게 느껴졌다. 그 품 안에서 어둠을 뒤흔드는 종소리에 가만히 귀를 기울였다. 촛불을 밝힌 보광전 부처님이 한 송이 붉은 연꽃처럼 아름다웠다.

한때, 은둔(隱遁)을 꿈꾼 적이 있다. 명예와 이익에 물들지 않은 곳에서 사람 냄새 물씬 풍기는 자들과 노루 떼처럼 엉켜 살고 싶었던 적이 있다.

“혹시 이곳이 은자(隱者)들의 마을이 아닐까?”

그러고 보니, 어제 만난 신부님, 보살님, 한 남자, 주지 스님의 이름조차 기억나지 않는다. 하긴 은자에게 무슨 이름이 필요할까?

문득 도연명의 시가 생각났다.

사람 많은 동네에서 살아도

떠들썩하게 오가는 손님이 없기에

어떻게 하면 그럴 수 있냐고 물었더니

마음으로 멀리하면 저절로 변두리가 된다나

동쪽 울타리 밑에서 국화꽃 따고

멀찌감치 남산을 바라보니

저무는 석양빛에 산색이 아름답고

날던 새들 무리 지어 돌아오네

이렇게 살아가는 삶에 참다운 뜻이 있는데

말해주고 싶지만 이미 말을 잊었다오.

지리산에 다시 오면, 매동마을에 차를 세워두고 서진암(瑞眞庵)을 거쳐 백장암(百丈庵)까지 걸어보아야겠다.

성재헌 동국역경원 역경위원을 거쳐 한국불교전서 번역위원으로 활동하고 있다. 대한불교조계종 『부처님 생애』, 『청소년 불교입문』 집필위원으로 참여했으며, 저서로 『커피와 달마』, 『붓다를 만난 사람들』 등이 있다.

지리산 실상사

전북 남원시 산내면 입석길 94-129

063-636-3031

http://www.silsangsa.or.kr