혼자라서 외롭다 한다. 하지만 진짜 외로움은 언제나 사람들 사이에서 시작된다. 비교하고

눈치를 보고 타인을 의식하는 그 순간, 그때 우리는 자신을 잃어버린다. 그러나 홀로 있는

시간은 다르다. 고요히 나와 마주하는 시간 속에서 우리는 비로소 자신감을 회복하고, 혼자

있음의 충만함을 배운다. 그런 시간을 온전히 경험할 수 있는 프로그램이 있다. 대구 도림사의

선명상 템플스테이 ‘다락 무문관’이다. 작은 다락에 들어가 문을 걸어 잠그고 오롯이 나를

들여다보는 선명상의 시간. 한 평 남짓한 공간에서 조용히 나를 회복하는 여정이 시작된다.

팔공산 자락, 대구 동구의 도심에 자리한 도림사는 산중 문화와 도시 문화가 공존하는 수행도량이다. 한번 참선을 시작하면 서너 시간 절구통처럼 꿈쩍도 하지 않아 별명 붙었다는 ‘절구통 수좌’ 도림 법전 대종사(1925~2014)의 가르침이 이어지는 도량으로, 전통 참선 수행의 정신이 살아 숨 쉬는 공간이다.

이곳에서 주지 종현 스님이 직접 기획하고 지도하는 ‘다락 무문관’ 템플스테이가 열린다. 무문관(無門關)은 전통적으로 ‘깨달음을 얻기 전까지는 세상에 나오지 않겠다’는 각오 아래, 외부와 단절된 채 치열한 수행에 몰입하는 공간을 뜻한다. 외부와의 교류라고는 ‘걸어 잠근 문에 뚫린 작은 창으로 밥 한 끼 넣어주는 것이 전부’일 만큼, 굳은 의지로 들어가는 곳. 통상 선방 스님들도 수행이 어느 정도 무르익은 후 고려해 볼 만큼 쉬이 마음먹기 어려운 방법이기도 하다. 주지스님은 ‘깨달을 때까지 문을 열지 않는다’는 전통 무문관 수행의 정신을, 현대인이 일상에서도 경험할 수 있도록 고심해 재구성했다. ‘다락 무문관’은 누구나 깊이 있는 침묵을 경험할 수 있도록 일상과 수행의 경계를 허문 프로그램이다.

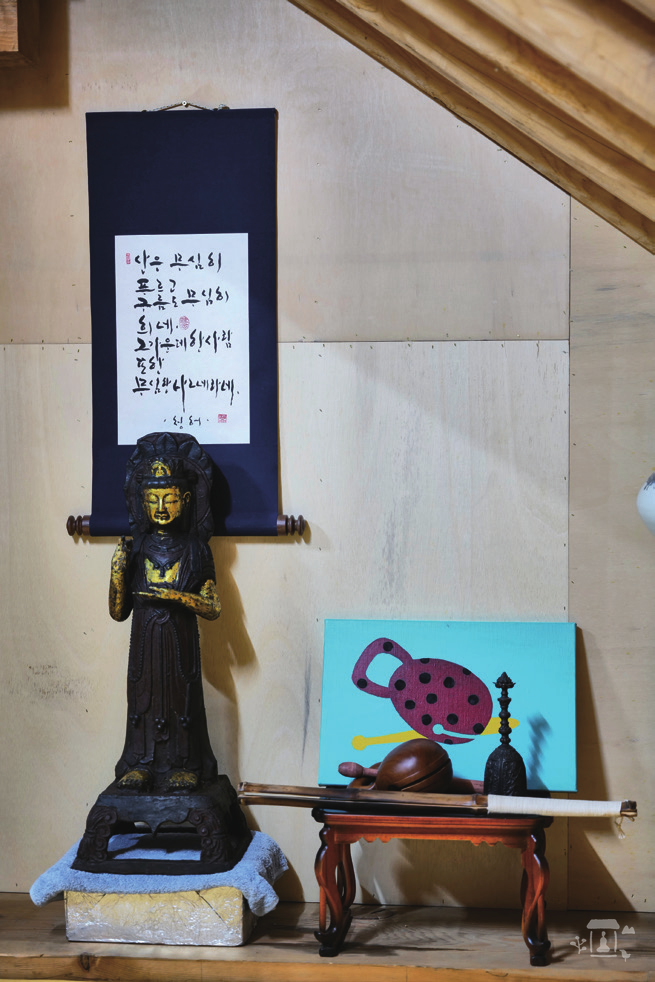

각 방은 고유의 전시물로 꾸며져 있어 명상에 새로운 감각을 더한다. 일요일 방에는 백자 달항아리가, 월요일 방에는 푸른 청자 항아리가 놓여 있다. 화요일 방에는 청동 관음불과 오백나한이 그려진 병풍이 벽면을 감싸고 있다. 수요일 방은 비로자나 목불(木佛)과 매화 병풍이, 목요일에는 오래된 가구와 거울이 놓여 있어 자신의 내면과 마주하도록 이끈다. 금요일 방과 토요일 방은 각각 국보 78호 금동반가사유상과 청동반가사유상이 선객을 맞이한다. 일부 방에는 양반다리가 불편한 사람들을 위한 의자도 마련돼 있다. 각 방에 배치된 기물은 화두만을 들기 어려움을 느끼는 초심자들도 무리 없이 수행에 몰입할 수 있도록 돕는 장치로, 스님의 세심한 기획이 엿보인다. ‘오롯이 자신과 마주하는 시간’을 위해 공간 자체가 조력자가 되는 셈이다.

주지스님의 지도는 1박 2일간 이어진다. 첫날에는 선방에서 ‘무자’ 화두를 참구하는 간화선을 배운다. 이튿날 다락 무문관에 입방하기 위한 사전 준비로, 초심자를 배려해 몰입 시간이 짧은 것이 특징이다.

“달마 대사께서는 면벽(面壁) 수행을 했습니다. 우리가 살아가면서 많은 장애와 많은 벽을 만날 텐데, 그런 벽을 깨뜨릴 수 있는 힘은 바로 자세에서부터 시작합니다. 벽을 바라보고 호흡에 집중하면서 첫 번째 참선을 시작하도록 하겠습니다.”

참여자들은 스님의 지도에 따라 벽을 보고 앉았다. 입정을 알리는 죽비 소리에 맞춰 자세와 숨을 고르며, ‘무엇이 무(無)인가?’를 생각한다.

무를 찾으면 깨달을 수 있다 하니, 머릿속엔 온통 ‘무’ 생각뿐이다. 하지만 어느새 다른 잡념이 고개를 든다. 초심자에겐 어쩔 수 없는 일이다. 팔공산에서 불어오는 여름 산바람에 산새 소리가 실려 오니, ‘무’는 사라지고 ‘새’만 남기 일쑤다. 이내 ‘참선은 무엇을 위한 것인가?’ 하는 생각을 할 때쯤이면, 20분 종료를 알리는 죽비 소리가 벼락같이 내리친다. 등줄기에 찬물을 끼얹은 듯 정신이 번쩍 드는 순간이다.

20분 짧은 좌선을 마치고 선방을 걸으며 다리를 푸는 행선, 창호지 문 너머로 팔공산 하늘이 붉게 물들고 있었다. 초록 잔디와 담벼락에 핀 붉은 장미가 붉은 하늘과 어우러지며 여름을 뽐내고 있었다. 스스로 짧은 고요를 만들어낸 후 눈을 떠 세상과 마주한 순간. 이 청명함은 마음이 만들어낸 것일까.

두 번의 참선을 마치고 나눈 차담. 주지스님은 “번뇌 망상을 단 3분이라도 가라앉힐 수 있었다면 훌륭하게 해낸 것”이라고 칭찬했다. “이 짧은 체험으로 도인이 나오기는 어렵겠지만, 스님들이 어떻게 수행하는지, 어떤 생활을 하는지, 절집의 문화를 경험해 볼 수 있었을 것”이라 말씀하셨고, 참선을 하는 이유를 눈높이에 맞게 설명하는 스님의 말에 절로 고개가 끄덕였다.

“우리네 인생은 소꿉장난입니다. 내가 어떻게 만들고, 어떻게 설계하고, 어떻게 진행하느냐에 따라 인생이 바뀝니다. 이 시간은 내가 내 인생의 주인공이 되어 마음먹은 대로 내 인생을 꾸미는 방법을 체험하는 시간이에요. ‘일체유심조(一切唯心造)’를 경험하는 겁니다.”

이튿날, 무문관에 들기에 앞서 주지스님은 사운당에 모인 참여자들에게 규칙을 설명해 주었다. 한 사람에게 한 방, 한 방마다 주어진 20분, 20분씩 세 번의 수행. 어떤 요일의 방에 들어가게 될지는 들어가 봐야 안다. 한 사람 겨우 누울 수 있는 작은 방에 들어가 문을 걸어 잠그면, 이제 고요 속 면벽 수행이 시작된다.

모든 설명을 들었으니, 이제 다락에 오를 차례다. 한 사람씩 차례차례 줄지어 계단을 오르는 모습이 꼭 안거철 ‘입산’ 같았고, 다락에 입산하여 무문관에 들기 전, 참여자들은 모두 함께 모여 사진을 찍었다. 이 짧은 시간 동안 확철대오(廓徹大悟) 하기는 어렵겠으나, 무문관에 들기 전 ‘깨달음을 얻기 전까지는 돌아가지 않으리라’라고 결연한 마음을 함께 되새겨보는 의식이다. 그리고서야 참여자들은 작은 방에 한 사람씩 들어선다. 방에 들어선 순간, 이제부터는 오롯이 나만 있다. 내가 이끌어가는 20분이 시작됐다.

참여자들은 각자의 방에 문을 닫고 앉았다. ‘철커덕’ 문이 잠기고 나면, 이제 이 공간에는 오직 나만 있다. 외부와 단절된 그 고요함 속에서, 군중 속의 고독이 아닌 침묵 속에서 진짜 나와의 만남이 시작되는 것이다.

세 번의 방 바꿈과 수행을 마치고 스님은 차를 내어주셨다. 각자의 소감을 나누는 시간. 60대 한 참여자는 “잠이 와서 자버렸다”라고 웃으며 운을 띄우더니 “행복이란 ‘어떻게’든 만들어 가는 것이라는 생각이 들었다. 안에 있는 시간 동안 시간이 정말 빠르게 흘러갔는데, 문득 이 짧은 시간을 흘려보내면서 그 시간을 ‘내가’ ‘어떻게’ ‘행복하게’ 만들 수 있을까? 생각이 들었다”고 소감을 건넸다.

또 다른 30대 참여자는 “느끼려고 하지 않았던 감정들이 있었다. 내려놓으려고 마음먹었던 생각들이 있었다. 그런데 방에 들어가 곰곰이 집중하는 시간을 갖게 되면서, ‘그 감정을 지금 제대로 마주하고 느끼는 것 또한 과정이구나’ 하고 생각하게 됐다. 역시 오길 잘했다”라고 말하며 미소 지었다.

혼자 있을 수 있어야 자신을 마주할 수 있고, 단 한 평의 공간이라도 수행처가 될 수 있다는 믿음이 이 프로그램의 철학이다. 종현 스님은 그래서 수행은 “자신감을 회복하는 길”이라고 향긋한 차를 내어주며 나지막이 말했다.

“결국 인생을 어떻게 살아갈지는 내가 결정하는 문제입니다. 주인공으로 살 것인가, 아니면 객처럼 머물다 갈 것인가. 기왕에 살 거면 주인공으로 살아야지요. 그런데 사람들은 자기가 주인공인 줄 모르고 살아가요. 남과 비교하고, 늘 뒤처진 것 같고요. 사실은 이미 자기가 주인공인데요.”

그래서 ‘다락 무문관’은 단순히 혼자의 시간이 아닌 ‘내 삶’을 다시 디자인하는 자리다. 고요 속에서 나를 회복하고, 삶의 주체로서 서는 첫걸음. 그 출발점이 이 작고 조용한 방에 있다.

“우리가 부모님께, 선생님께 가르침을 받지만, 진짜 중요한 선택은 누구도 대신해 줄 수 없어요. 결국 삶은 내가 선택하고, 내가 책임져야 합니다. 다락 무문관은 그런 힘을 기르는 곳입니다. 수행은 내 삶을 창조하는 연습입니다. 모든 것은 마음에서 비롯됩니다.”