계곡과 고목이 품은 쉼의 법문

하동 지리산 쌍계사

치열한 삶의 과정에서 에너지를 모두 쏟아낸 뒤 한 줌의 움직일 힘조차 남아있지 않은 여름의 한가운데에 떠밀리고 나서야 쉼을 찾는다. 쉼이 필요한 순간, 어머니의 품과 같은 지리산은 언제나 그랬듯 지친 이들을 모두 품을 넉넉함을 보여준다. 한여름, 영원히 변하지 않을 것 같은 짙은 푸르름의 옷을 덮은 지리산은 그 속에 켜켜이 감춰진 상처를 내색하지 않는다. 고요함만이 숨어있을 것 같은 그 속에서 자세히 보아야만 만나는 흔적들은 우리 삶과 마찬가지로 어머니 지리산도 쉼이 필요하다는 무언의 속삭임으로 다가온다. 그렇게 쉼을 위해 찾은 숲은 내 삶의, 그리고 지리산의 변화를 위한 또 다른 시작을 선물한다.

눈 쌓인 계곡에 칡꽃을 피우는 곳

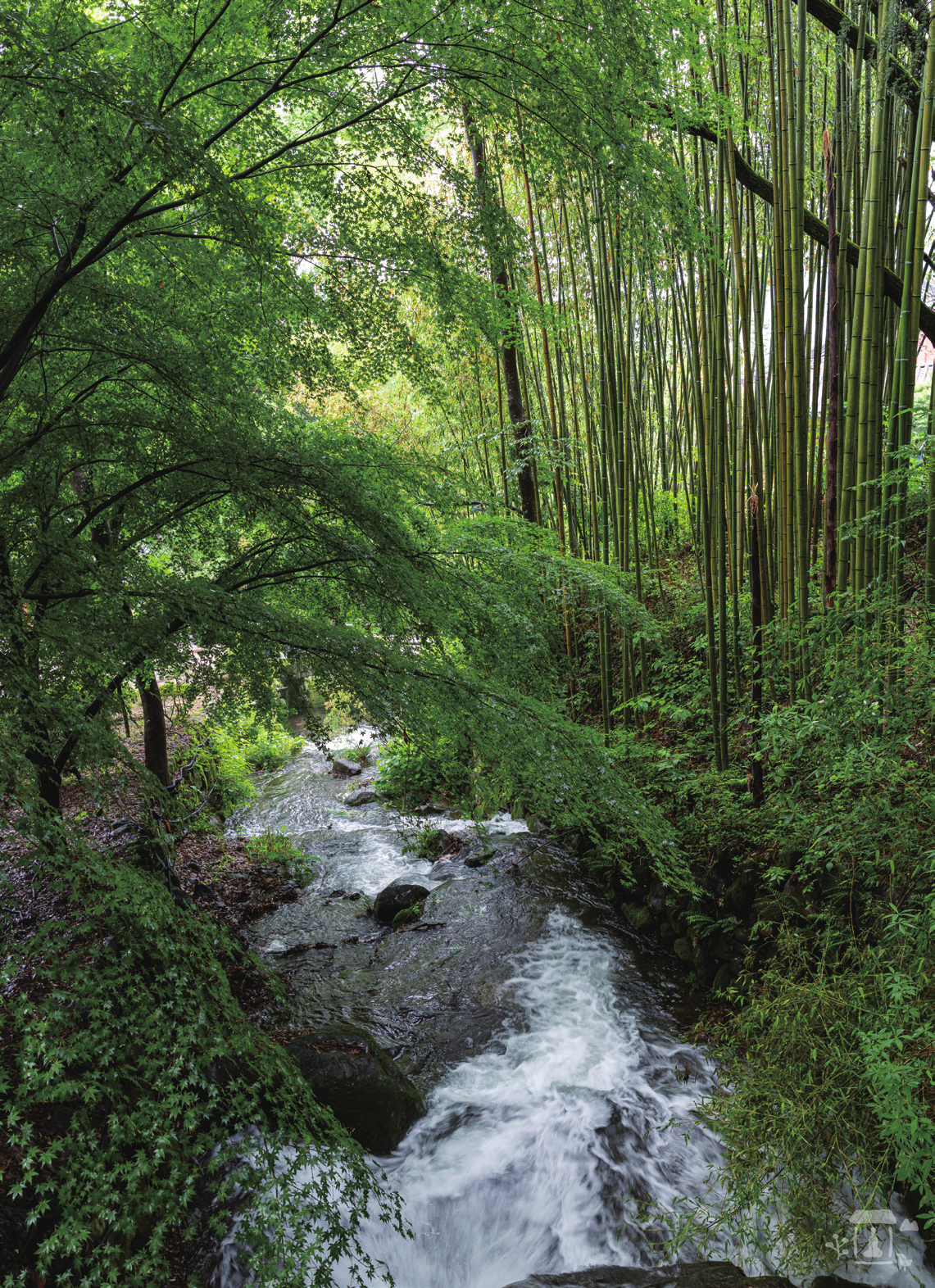

백두대간 끝자락에 이르러 이 땅의 웅장한 기운을 하나로 모아 품은 곳. 그 기운이 모여 ‘눈 쌓인 계곡에서도 칡꽃을 피우는 곳’에 터 잡은 지리산 쌍계사는 1,300년이라는 시간 동안 한결같이 세속의 삶에 지친 이들을 보듬어왔다. 한여름 쉼을 위해 찾는 쌍계사는 그 어느 곳보다 특별하다. 지리산 은모래를 모두 옮겨온 듯한 섬진강을 따라 화개에 이르면, 검녹의 벚나무 그늘로 가득 찬 숲의 터널이 가장 먼저 지친 이를 끌어들인다. 햇살 화사한 봄의 화개 벚꽃길은 ‘분주함’으로 다가오지만, 쉼의 시간인 여름의 벚나무 녹음길은 찾는 이를 자연으로 스며들게 하는 ‘고요함’으로 다가온다. 내리쬐는 한여름의 뜨거운 햇살을 모두 삼켜버린 것 같은 녹음의 터널로 들어서는 순간, 이미 쉼은 시작된다.10리 남짓 쉼의 터널을 지나 사하촌에 다다르면 쌍계사의 보물인, 수직으로 높게 솟은 굴참나무 고목림이 눈을 사로잡는다. 이곳부터가 ‘산사’이니 마음을 씻으라는 무언의 가르침이다.

그러나 100년은 족히 산사의 입구를 지켜온 굴참나무 고목림의 소리는 상가의 활기 속에 자칫 묻히기도 한다. 굴참나무림에 둘러싸여 찾아오는 이를 안내하는 석문으로 눈을 옮기려 하면, 분주한 상가의 움직임과 색색의 간판이 시선을 먼저 빼앗는다. 같은 시간, 같은 공간을 살아가며 누군가의 시선을 담으려는 식당의 간판과 석문의 공존이다. 굴참나무의 거대한 녹음으로 둘러싸인 석문의 흙길을 따라 걸으며 계곡의 웅장한 물소리에 취해 쌍계사를 오르고 싶다는 마음의 갈증은 변화를 받아들이지 못하는 집착에서 비롯된 것일까. 쌍계사의 시작은 입구를 알리는 석문을 아름드리 굴참나무가 둘러싼 숲이어야 한다는 생각은 아집인 것일까. 쉼의 시작은 이렇게 또 변화된 생각의 시작과 마주한다.

척박한 땅에서도 숲을 일구는 나무

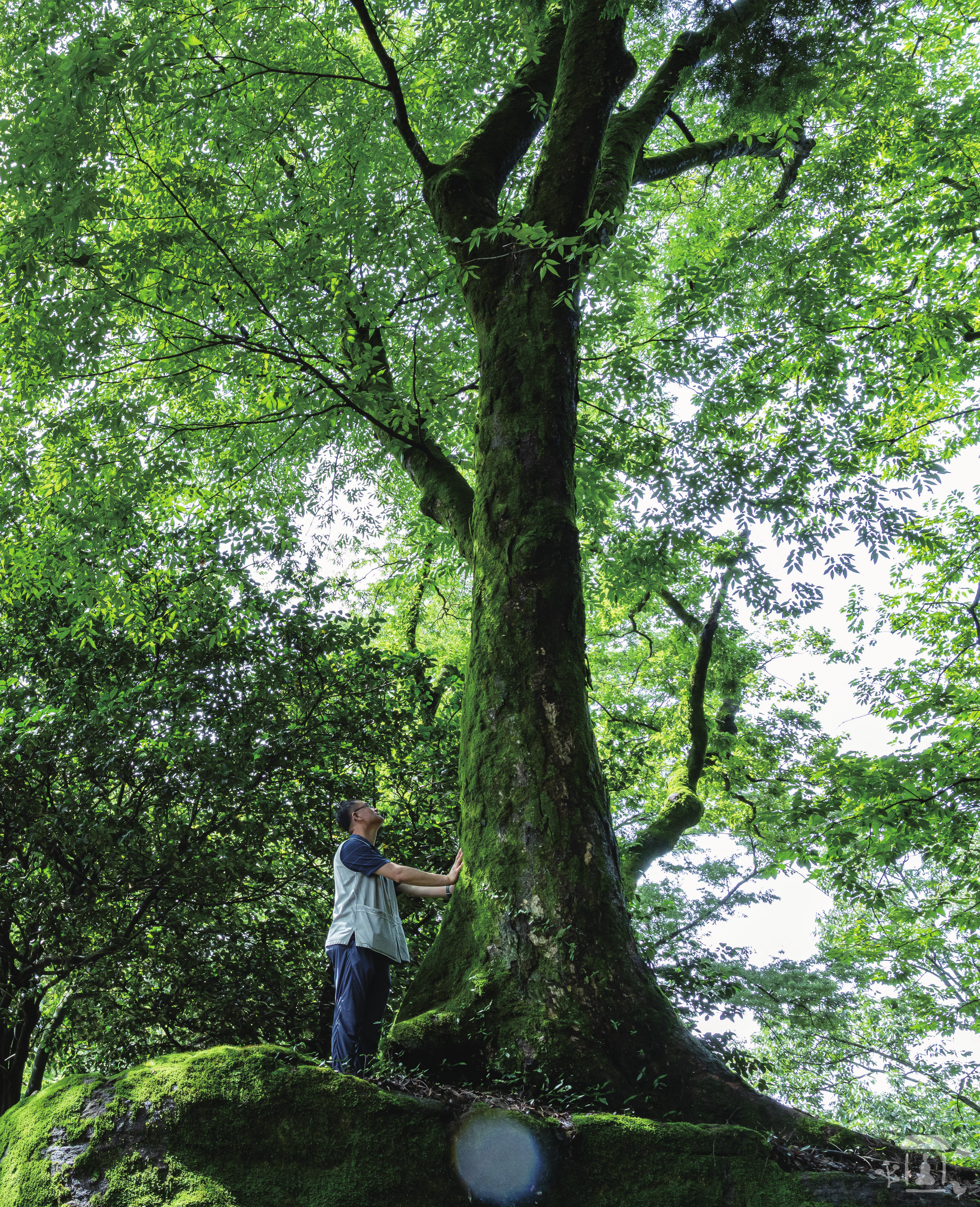

석문 앞에서 마주한 굴참나무 숲은 일주문까지 이어진다. 한여름 강한 볕을 모두 삼키면서 높고 곧게 뻗어 오른 굴참나무 숲은 하나도 아닌, 두 개의 깊은 계곡에서 불어오는 차가운 바람을 가두며 자라났다. 굴참나무에 갇힌 찬 기운은 걷는 이의 더운 열기를 씻어준다. 계곡이 만들어내는 시원한 바람은 마치 1,300년 전 창건 당시부터 지금까지 쭉 이어진 것만 같다. 지금은 일주문 앞에 들어선 주차장까지 차로 들어가지만, 도시를 벗어나 한여름 쌍계의 시원함을 서서히 받아들이며 숲의 흐름에 천천히 몸을 맡기며 걸어 들어가는 옛 기억이 그리워진다. 주차장을 지난 뒤 펼쳐지는 계곡 숲의 풍경은 더욱 강렬해진다. 돌과 나무를 두텁게 감싼 이끼의 포근함을 마주하면서부터는 세월의 아름다움, 고색창연이라는 말이 절로 떠오른다. 거대하게 자란 굴참나무 고목들과 그 뒤를 이어, 앞으로 천 년의 쌍계사를 감쌀 미래목의 품격을 보여주는 싱그러운 느티나무들, 돌과 나무에 붙은 시간으로 빚어진 이끼와 이들의 생명을 이어주며 맑은 소리를 내며 흐르는 계곡, 모든 자연의 조화가 하나 부족함 없이 눈앞에 펼쳐진다. 마치 사람의 손길이 닿지 않은 원시림으로 들어가는 듯하다.지금 눈앞에 펼쳐지는 숲의 평온함은 마치, 과거 단 한 차례의 역경도 없었던 것처럼 생각을 가린다. 지금은 고요한 풍경 속에 자리하고 있지만, 쌍계사 또한 파란만장의 세월을 견뎌내면서 격동의 시간을 이어왔다. 습기라고는 찾아볼 수 없는 가장 척박한 땅, 다른 나무들이 견디기 어려운 돌무더기 위에서 숲을 만들어내는 나무가 굴참나무다. 이런 굴참나무가 하늘 높이 뻗어 고색의 아름다움을 발산하는 이 숲은 얼마 전까지만 해도 이곳이 얼마나 황량했었는지를 보여주는 흔적이다. 그래서 지금 계곡을 따라 불어오는, 물기 가득 머금은 찬바람이 더욱 고마울 따름이다. 굴참나무는 메마른 땅을 견디며 주위를 온화하게 만들어낸다. 하지만 정작 자신이 만들어내는 풍요의 공간은 스스로에게 큰 시련으로 되돌아온다. 영원할 것만 같은 숲의 터줏대감 자리를 느티나무에 넘겨줘야 하기 때문이다. 어린 느티나무들은 앞으로 굴참나무가 만들어놓은 이 숲을 더욱 아름답게 키워갈 것이다. 이렇게 숲은 고요하게 멈춰있는 듯하지만 생동한다. 특히, 쌍계의 여름은 더 큰 변화를 맞이하는 중이다. 물론 인간의 시간으로는 감당할 수 없는 먼 미래이기에 그저 머릿속에 그릴 뿐이다.

고목과 새순, 살아있는 쌍계의 숲

변화는 ‘살아있음’을 의미한다. 천 년이 넘도록 이어진 쌍계사의 중수와 중창은 현재진행형이다. 쌍계사는 그 어느 곳보다 격동의 세월을 견디며 한편으로는 오랜 전통을, 그리고 다른 한편으로는 새로움을 싹틔웠다. 그리고 이 ‘살아있음’을 무생물이 아닌 생물이 표현하고 있는 곳이다. 언뜻 당연해 보이지만, 사찰의 변화는 불사와 연결되는 무생물로 기록되기에 쌍계사의 살아있는 ‘생물’이 표출하는 역동적 힘은 어느 곳보다 두드러진다. 특히, 한여름에는 더욱 그렇다.격동의 근현대, 힘겨운 시간을 견뎌낸 굴참나무 고목과 앞으로 미래를 이어갈 느티나무, 조선 중기 대웅전 중창 직후 심었을 은행나무와 모과나무, 산사의 긴 밤을 밝힐 기름을 얻기 위한 동백나무와 무엇보다 쌍계사 천 년 역사의 질곡을 함께해 온 차나무가 걸음을 옮기는 내내 어우러진다. 일제강점기에 심은 삼나무와 편백은 어느새 자연의 나무들과 함께 노목이 되었고, 비교적 최근에 북아메리카에서 온 튤립나무도 이미 거목이 되었다. 자연의 숲과 인공의 숲이 한자리에서 펼쳐지는 것이다. 그리고 이들 고목의 어울림은 어디까지가 경내인지, 어디까지가 숲인지 모를 모호함을 선사한다. 이는 한여름의 쌍계사만이 보여주는 백미가 아닐 수 없다.

불일폭포, 쉼이 완성되는 자리

사찰 숲 깊은 곳을 들여다보는 길은 금당 앞을 지나 불일암을 오르는 길이 유일하다. 이곳의 숲 또한 변화하는 사찰을 빼닮았다. 우리나라 거의 모든 숲은 어느 시점엔가 벌거숭이 산이 되었고, 이후 한꺼번에 재생되었다. 이런 탓에 숲에서는 노거수를 보기가 매우 힘들다. 그런데, 불일암을 오르는 숲길에서는 오래된 노거수들과 함께 훼손 이후 새롭게 자라난 나무들이 조화롭게 어우러져 경관을 이룬다. 비록 오랫동안 온전히 보전되지는 못했지만, 일부 남아있는 노거수들이 숲을 한층 포근하게 만든다. 대부분 사라지고 얼마 남지 않은 유산이 더욱 빛나는 것과 같은 이치다.지금은 몇몇 노거수가 어린나무들과 어우러져 한 폭의 풍경을 이룬다. 숲의 활력이 불일암을 오르는 내내 이어진다. ‘이상향’, 누구나 살면서 힘에 부칠 때 상상하는 곳이리라. 쌍계사에서 불일암을 향해 오르는 이 숲길은 ‘이상향’ 청학동이라 불릴 만큼 지리산에서도 일품인 길이다. 이 길의 끝에는 여름의 모든 더위와 속세에서 짓눌린 짐을 덜어낼 ‘이상향’ 불일암과 함께 불일폭포의 장관이 기다리고 있다. 이곳에 서면 쌍계사만의 아름다움과 평온함이 한꺼번에 다가온다. 한여름 힘차게 쏟아지는 폭포 소리와 함께 이상향을 찾아 숲에 드는 여정은 일상에 지쳐 고갈된 마음이 새롭게 피어나고, 과거의 마음과 다시 섞이는, 분명 회복의 시간이다. 우리를 안내하며 내내 평온하고 밝은 표정을 짓던 이춘길 쌍계사 환경방재과장님의 모습에서 이곳이 왜 이상향이라 불리었는지 어렴풋이 알 수 있었다. 그 또한 어쩌면 쉼을 찾아 이곳에 들른 이들 중 한 사람이었는지도 모른다.

“우리가 숲에 해준 게 없어요. 일제강점기 사진을 보면 숲이 없었어요. 모두 자연 스스로 회복한 겁니다.” 주지 지현 스님의 현답을 들으며, 굴참나무 숲에 둘러싸인 해행료(解行寮)에서 또 다른 달려갈 힘을 얻는다. 자연이 그러하듯, 쌍계사의 숲은 스스로 회복하는 한여름 ‘쉼’의 시간이다.