보름달이 떴을 때는 그 달빛에 의지해 밤길을 갈 수 있지만 그믐밤일 때에는 달빛이 너무 없어 길을 나서기가 어렵다. 밤이 얼마나 어두운지 ‘칠흑 같은 밤’ ‘한 치 앞도 안 보인다’라는 말이 생겼겠는가?

지금은 그믐밤이라고 부를 일이 없다. 도시나 시골이나 어디든 전깃불이 흔하고 밤길을 밝혀 줄 손전등도 있으니 어둠 속에서 헤맬 일이 없다. 그러면 전기나 석유가 들어오기 이전 절집의 형편은 어떠했을까?

조선시대 사찰의 아침 예불 시각은 오전 3시가 기본이었다. 1970년대까지도 산중 사찰에서는 이 전통을 지켜왔다. 야운 스님의 『자경문』에 나오듯이 삼경(三更: 오후 9시~오전 3시) 외에는 잠자지 않았고 3시에는 일어나 예불을 봉행했다.

오전 3시면 한밤중이다. 더구나 그믐밤이고 구름마저 끼었다면 잠자리에서 일어나 법당에 가는 것도 큰 일이다. 야간 행사가 있을 때도 마찬가지다. 한 치(3cm) 앞도 안 보이는데 어떻게 움직일 수 있겠나? 마당이나 계단을 밝혀 줄 조명시설이 반드시 있어야 한다. 이렇게 필요에 의해서 생겨난 것이 바로 노주석(露柱石)이다. ‘노출되어 있는 기둥돌’이라고 해서 이러한 이름이 붙었겠지만, 사찰에서는 노반석주(爐盤石柱), 광명대, 불우리, 관솔대, 화사석(火舍石)이라고도 불렀다.

돌기둥 위에 넓은 돌판을 얹고 있는 노주석은 주로 관솔을 놓고 태움으로써 주변을 밝히도록 고안된 조명시설이다. 소나무 옹이 주변에 송진이 모여 빨갛게 된 부분을 ‘관솔’이라 부르는데 이를 쪼개어 불을 붙이면 아주 오래 타기 때문에 노주석에는 이 관솔을 흔히 썼다.

이러한 노주석은 합천 해인사, 문경 봉암사와 김룡사, 대구 동화사, 부산 범어사, 고성 옥천사, 수원 용주사 등에서 찾아볼 수 있다. 그러나 이 노주석이 언제 만들어졌는지 기록이 별로 없는데, 문경 대승사 노주석 돌기둥에 ‘옹정 7년’이라 새겨진 명문이 있어 1729년(영조 5)에 세워졌음을 알 수 있다. 이 명문 때문에 대승사 노주석은 2008년 경상북도 유형문화유산으로 지정되었다. 따라서 공식 명칭도 노주석으로 굳어졌다.

조선의 서원은 1543년(중종 38)에 세워진 풍기 소수서원을 시발점으로 본다. 이 소수서원 장서각 앞에 높직한 정료대가 있다. 자연석 위를 파내어 팔각기둥을 세운 다음 태극무늬가 새겨진 받침돌을 얹고 그 위에 다시 두꺼운 팔각형 판석을 얹었다.

소수서원 창건 이후 전국적으로 수많은 서원이 생겨났는데, 이름있는 서원일수록 학인도 많고 방문객이 많았기 때문에 마당을 밝혀 주는 정료대는 필요한 시설물이었다. 그래서 유네스코 세계문화유산으로 등재된 아홉 곳의 서원 중에 앞서 말한 소수서원을 포함한 안동의 도산서원과 병산서원, 경주 옥산서원, 대구 달성 도동서원, 함양 남계서원, 논산 돈암서원 등 일곱 개의 서원에는 정료대가 남아있다. 조선시대 국립교육기관인 향교에도 이 정료대가 있다. 통영의 통영향교, 산청 단성향교, 홍성 홍주향교에서 이 정료대를 볼 수 있다. 민가에도 보존된 곳이 있다. 부유한 양반가의 저택으로 널리 알려진 ‘경주 최부자집’의 고택 마당에는 지금도 버젓이 자리하고 있다. 9대에 걸쳐 진사를 배출하고 12대를 내려가며 만석꾼을 유지한 명문가이니 들고나는 사람들로 넘쳐났을 것이다. 그런 만큼 이 정료대가 만들어진 시기도 꽤 거슬러 올라가겠지만, 정료대 위의 돌판이 손상된 탓에 근래에 다시 만들어 얹었다고 한다. 정료대는 관솔불을 자주 피울수록 불을 먹고 돌판이 갈라지기도 하기 때문이다. 조선 말기의 정료대로는 흥선대원군의 저택인 운현궁 이로당 앞에 있는 것을 들 수 있다. 부리는 사람도 많고 내방객이 많았을 테니, 마당을 밝히는 정료대는 필수였을 것이다.

이처럼 정료대는 서원, 향교, 사대부 집에서 다 찾아볼 수 있다. 곧 사찰의 노주석이든 민간의 정료대든 이 시기에는 어두운 마당을 밝혀 주는 시대의 산물이었던 셈이다.

1898년에는 서울 시가지에 처음으로 석유등이 점등되고 1900년대 이르면 미국의 스탠다드 오일, 텍사스 오일과 영국의 쉘 오일이 조선에서 판매 경쟁을 벌이게 된다. 석유가 전국적으로 알려지면서 시골 마을까지 석유통을 가지고 다니며 소량씩 판매하는 소매업자가 등장했고, 사찰도 새로운 석유등에 매혹될 수밖에 없었다. 밝기나 지속시간이 관솔불에 비할 바가 아니었기 때문이다.

그런데 석유 등잔을 그대로 노천에 놓아둘 수는 없었다. 바람에 쉽게 꺼지는 것을 막기 위해 외곽 보조물이 필요했다. 때마침 들어온 최첨단 소재로 유리가 있었다. 나무 기둥을 세우고 그 위에 유리 등롱을 고정한 뒤 석유 등잔을 넣고 뺄 수 있는 등롱대가 만들어졌다. 비바람에도 끄떡없으니 얼마나 편리했을까?

1915년부터 발간되기 시작한 『조선고적도보』에 실린 고찰 사진들을 보면 마당에 서 있는 나무 등롱대를 쉽게 발견할 수 있다. 그만큼 석유 등롱대가 전국 사찰 곳곳에 세워졌던 것이다. 하지만 나무 등롱대는 영구적이지 않고 석유 등잔이 파손되면 화재의 위험이 있으므로, 자연스럽게 돌로 만든 등롱대가 등장하게 된다. 기다란 돌기둥 위에 상대석을 얹고 그 위에 유리 등롱을 고정해 놓으면 석유 등잔만 필요에 따라 넣고 뺄 수 있으니 크게 유용하였다.

석유 등잔은 진화해서 등잔 심지 위로 유리갓을 씌운 남포등이 등장했다. 휴대하기 편리하고 방안에서도 쉽게 쓸 수 있으니 더욱 인기를 끌었다. 일본인들은 램프(lamp)를 ‘남포’라고 발음했는데, 우리나라에 들어와서 ‘등(燈)’을 덧붙여 남포등이 된 것이다.

전기가 처음 절집에 들어왔을 때만 해도 석조 등롱대는 유용하게 쓰였다. 전기 배선을 등롱대로 연결해 전등이 등롱대 안에서 켜지도록 응용하였던 것이다. 하지만 전등이 추녀 끝에 매달리고 법당 천장에도 설치되면서 외부의 조명등은 설 자리가 없어지게 되었다. 방마다 전등이 설치되어 외부 공간이 어둡지 않으니 굳이 외부 전등을 켤 필요가 없어진 것이다.

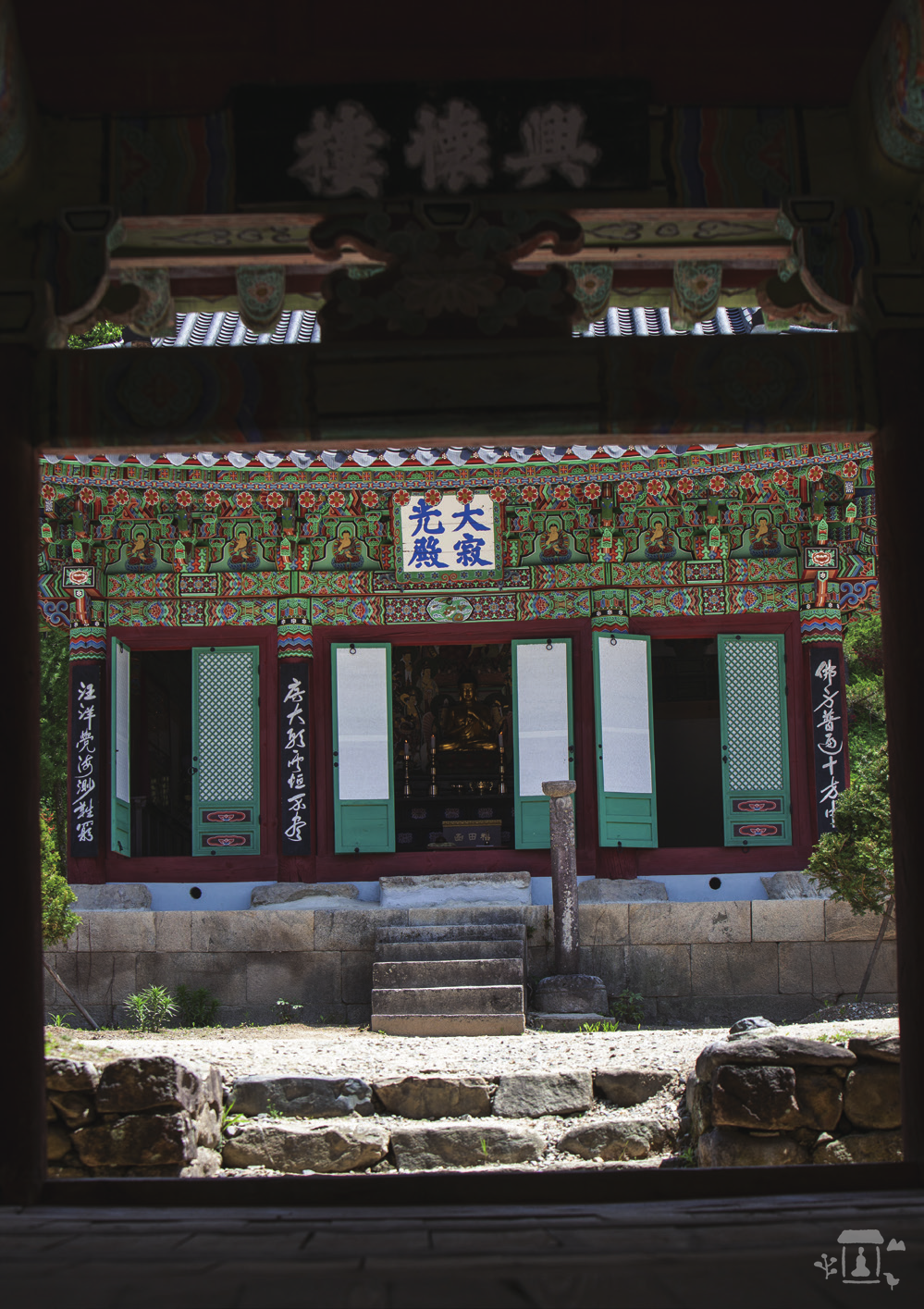

다행스럽게도 법당 앞에 노주석과 석조 등롱대를 모두 보존하고 있는 곳이 있다. 바로 합천 해인사다. 해인사 대적광전 앞에는 1기의 노주석과 2기의 등롱대가 있는데, 석조 등롱대는 그 기둥돌이 축대 아래에 세워져 있다. 이 석조 등롱대는 범종각 앞에도 1기가 더 있다. 더구나 대적광전 앞 석조 등롱대에는 전기선을 등롱대에 연결하기 위한 흔적이 그대로 남아있다. 아직도 끊어진 전기선이 등롱대에 붙어 있는 것이다. 석유 등롱대에서 전기 등롱대로 바꾸어 쓴 흔적이다.

이처럼 노주석과 석조 등롱대를 둘 다 간직하고 있는 사찰은 문경 대승사와 경남 고성 옥천사가 있다. 등롱대만 남아있는 곳은 홍천 수타사가 있다. 산불 피해를 당한 의성 고운사 고운대암 앞에도 석조 등롱대가 있었는데 어찌 되었는지 모르겠다.

사찰의 노주석과 등롱대는 오랜 시간에 걸쳐 발생하고, 유지되고, 소멸된 역사를 가진 유물들이다. 이제는 역사 속으로 사라졌지만, 한때는 그 당시 사람들에게 편리함을 제공한 신문물이었다. 문명은 그런 식으로 진화해왔고 진화해 간다. 그러한 흔적을 간직하고 기록해야 법고창신(法古創新)의 정신도 계승될 터이다.