예술가들의 마을

공주 마곡사 · 백련암

마곡사麻谷寺는 봄에 가라 했는데, 한여름 무더위에 길을 나섰다.

산도 태극太極이요 물도

태극이라더니, 돌고 또 돌았다.

저 너머겠지 싶으면 또 산마루, 저 골이겠지 싶은데

굽이치는 물길이 깊숙이 이어졌다.

산도 나지막하고 강도 잔잔한 호서湖西에 이렇게 외진

곳이 있었나 싶다.

전란도 피해 가는 십승지十勝地 중 하나라는 말이 헛되지 않았다.

바람이 빛을 닦는 탑 아래서

향긋한 풀냄새 따라 해탈문과 천왕문을 지나고 연등이 동동 떠다니는 개울을 건너자 총무스님께서 기다리고 계셨다. 바쁜 일정에도 불구하고 스님께서 직접 안내를 자처하셨다. 절 마당 한가운데 우뚝 선 탑을 가리키며 말씀하셨다.

“저 탑이 국보로 지정된 ‘마곡사 오층석탑’입니다. 5층 석탑 옥개석 위에 또 탑 모양의 금동 장식을 올려놓은 매우 특이한 양식입니다. 고려 후기에 티베트 불교가 유행한 원나라의 영향으로 저런 형태로 조성되었다 합니다.

위쪽의 장식은 재질이 구리입니다. 그런데 세월이 갈수록 녹이 슬거나 훼손되기는커녕 더욱 아름답게 빛난다고 해서 ‘바람이 갈아주는 구리’ 즉 풍마동風磨銅이라 부릅니다. 이런 형태의 탑은 우리나라에 유일하고, 전 세계에도 세 곳밖에 없답니다.”

유심히 탑을 살펴보았다. 아래쪽 돌들이 푸석푸석해질 만큼 세월이 흘렀는데도 금동 장식은 어제 만든 것처럼 반질반질했다. 8, 9백 년 전에 저런 기술력을 가졌다니, 놀라움을 금할 수 없었다.

스님을 따라 대광보전大光寶殿으로 향했다. 사슴처럼 뿔이 길게 돋은 용이 눈을 땡그랗게 뜨고 큼지막한 잉어를 물고 있었다. 그 모습이 무섭기는커녕 익살스러웠다. 법당 안에는 비로자나 부처님이 모셔져 있는데, 손 모양이 매우 특이했다. 비로자나불의 수인手印은 흔히 지권인智拳印, 즉 왼손 집게손가락을 오른손이 감싸 쥔 모양이다.

그런데 마곡사 부처님은 왼손 집게손가락을 오른손 집게손가락으로 감싼 모양이다. 법당 안팎에는 그림이 빼곡했다. 스님의 설명이 이어졌다.

“마곡사 법당에는 부처님과 보살님, 아라한과 사천왕, 한산寒山과 습득拾得 등 불교의 성인과 신들은 물론이고 도교道敎에서 숭상하는 신선까지 그려져 있습니다.

매우 특이합니다. 불화를 그리는 솜씨가 뛰어난 스님을 금어金魚라 하고, 그런 화승畵僧을 전문적으로 배출했던 절을 화소사찰畵所寺刹이라 합니다. 마곡사는 예로부터 금강산 유점사, 남양주 흥국사와 더불어 조선의 3대 화소사찰로 유명했습니다. 그래서 마곡사 법당에 그려진 벽화는 솜씨도 소재도 색감도 다양하고 빼어납니다.”

그림뿐 아니었다. 사찰 곳곳에 예인藝人의 향기가 가득했다. 오층석탑 오른쪽 심검당尋劍堂 현판은 조선 후기 명필 송하松下 조윤형曺允亨의 글씨이고, 그 왼쪽 대광보전大光寶殿은 예원藝苑의 총수로 불린 표암豹菴 강세황姜世晃의 글씨이고, 요사채에 걸린 마곡사麻谷寺 현판은 근대 화가 해강海岡 김규진金奎鎭의 글씨이고, 개울 건너 영산전靈山殿은 세조世祖의 어필이었다. 게다가 근대 최고의 어산魚山으로 꼽히는 일현一玄 스님께서 마곡사에 주석하고, 그 범패梵唄의 맥이 무형문화재 범진 스님으로 이어지고 있으니, 한국불교음악의 종가 역시 마곡사이다. 참 신기한 일이다. 그림, 글씨, 노래 잘하는 재주꾼들은 몽땅 마곡사로 모였나 보다.

말없는 기둥, 말 많은 전설

스님의 안내로 비로자나불 뒤쪽, 하얀 옷에 긴 머리카락을 드리운 관세음보살까지 친견하고 위쪽 대웅보전大雄寶殿으로 향했다. 스님이 법당 안 굵직한 네 개의 기둥을 가리키며 말씀하셨다.“저 기둥은 싸리나무로 만든 것입니다. 저 기둥을 안고 돌면 아들을 낳는다고 합니다. 또 저승에 가면 염라대왕이 망자에게, 생전에 마곡사 대웅전 기둥을 몇 번 돌았냐고 묻는답니다. 그래서 많이 돈 사람은 극락으로 보내고, 돈 적이 없는 사람은 지옥으로 보낸다고 합니다.”

얼마나 많은 사람이 기둥을 돌았을까? 손때가 반질반질했다. 문득 궁금했다. 촌에서 자라 뒷산을 놀이터 삼아 놀았지만, 엄지손가락 굵기의 싸리도 보기 드물었기 때문이다. 한참 미적거리다 법당문을 나서면서 결국 여쭈어보았다.

“스님, 정말 싸리나무입니까?”

그러자, 스님이 싱긋이 웃으며 말씀하셨다.

“저는 교수나 과학자가 아니라 스님입니다. 그리고 제 이야기는 학술논문이 아니라 전설傳說입니다.”

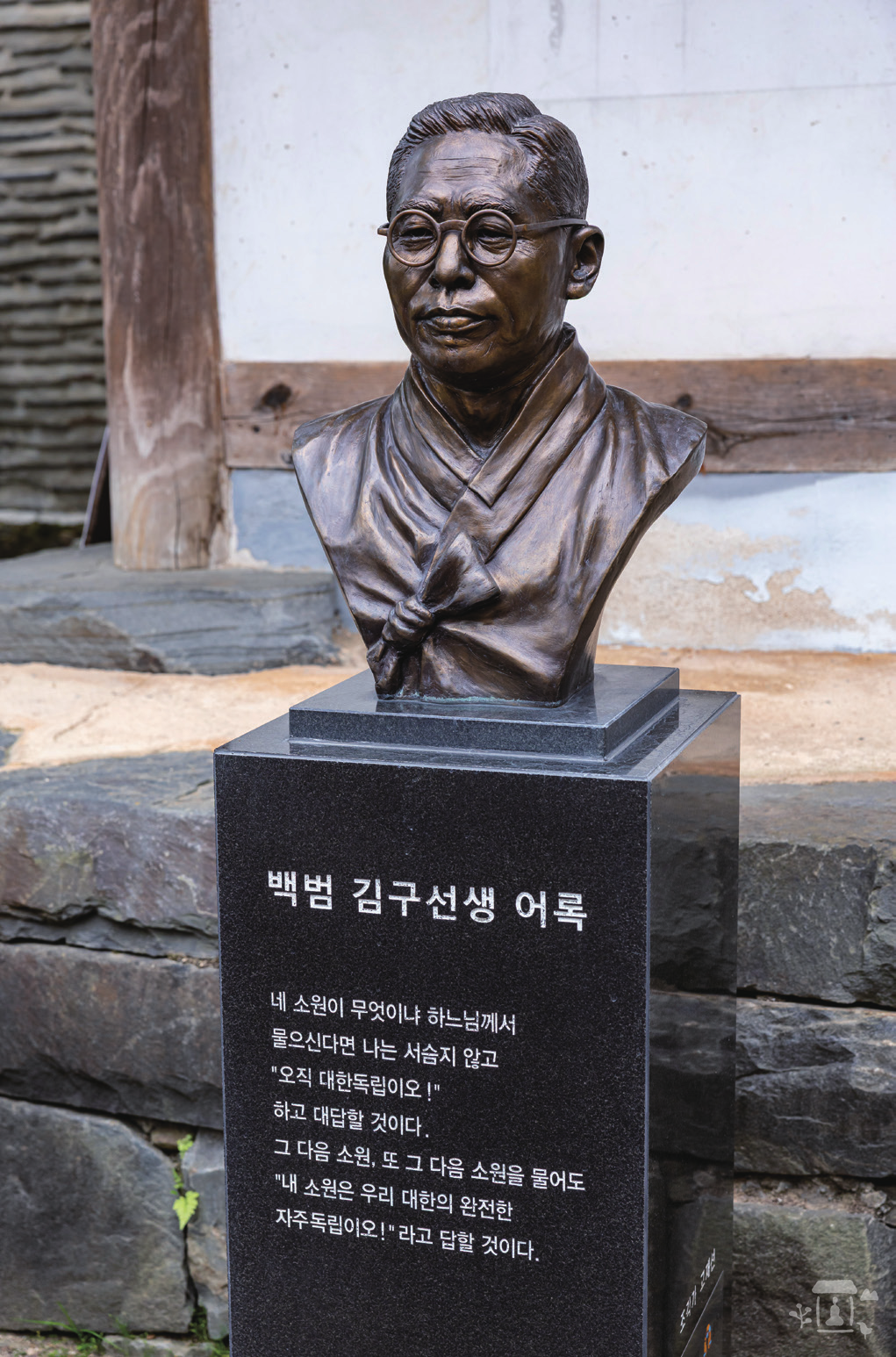

일행이 한바탕 웃음을 터트렸다. 옳은 말씀이다. 나는 학술 조사를 하러 마곡사에 온 게 아니다. 스님을 따라 계곡 쪽으로 향하다 보니 ‘김구 선생 삭발 바위’라고 쓴 입간판이 보였다. 스님이 말씀하셨다.

“김구 선생께서 명성황후 시해에 가담한 일본인 장교를 살해하고 인천 형무소에서 옥살이를 하다가 탈옥해 마곡사에서 숨어 사셨습니다.

그때 출가하여 원종圓宗이라는 법명을 받고 저 위쪽 백련암에서 지내신 적이 있습니다.”

스님이 갑자기 말씀을 멈추고 나를 쳐다보셨다.

“그렇다면 김구 선생이 정말 이 바위에서 삭발하셨을까요?”

당황하는 내 표정이 재미있다는 듯이 스님이 빙그레 웃으면서 말씀하셨다.

“이것도 전설입니다!”

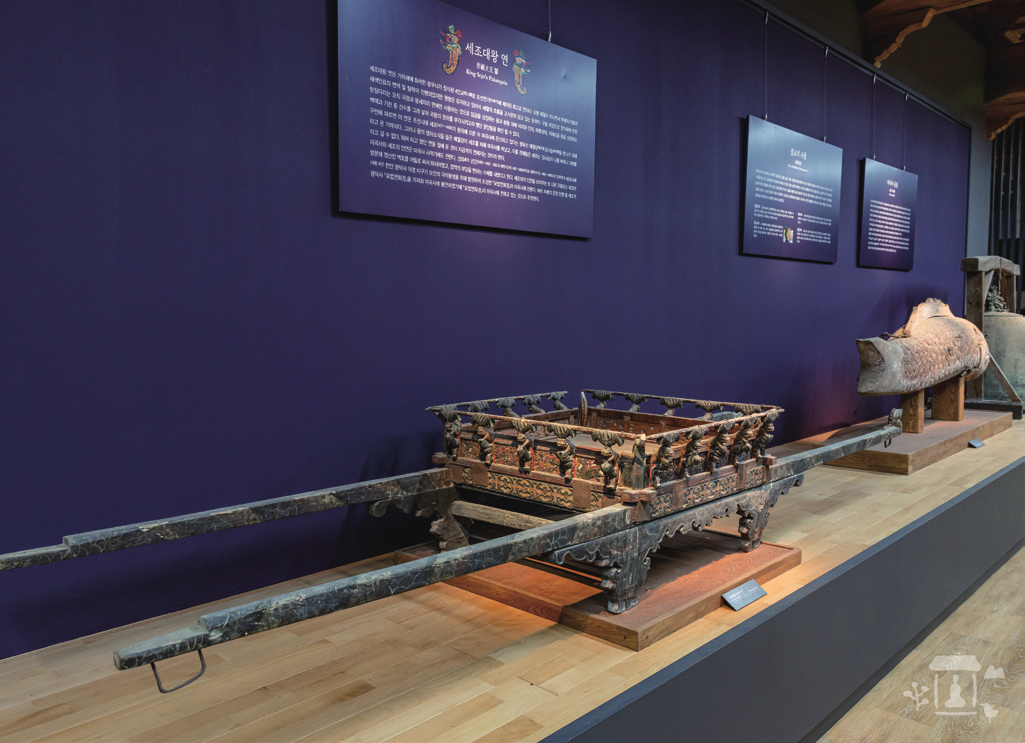

일행이 한바탕 또 웃음을 터트렸다. 징검다리를 건너 박물관으로 향했다. 박물관에는 『마곡사적麻谷寺蹟』을 비롯한 귀한 유물들이 전시되어 있었다. 그 가운데 섬세한 조각에 화려하게 채색된 가마 하나가 유독 눈길을 끌었다. 일행의 관심을 눈치채셨는지, 스님이 가마 쪽으로 다가가 말씀하셨다.

“이것은 세조의 가마입니다. 세조 즉 수양대군首陽大君과 매월당梅月堂 김시습金時習은 어려서부터 친구였다고 합니다. 그러나 세조가 조카인 단종을 폐하자, 김시습이 분개하여 책을 모두 불사르고 출가해 스님이 되었습니다. 법명은 설잠雪岑입니다. 세조는 친구인 김시습이 마곡사에 숨어 산다는 소식을 듣고 마곡사로 찾아왔습니다. 그러자 설잠 스님이 이 소식을 듣고 세조를 피해 부여 무량사無量寺로 가버렸다고 합니다.

마곡사까지 와서 허탕을 친 세조는 군왕대君王垈에 올라 자신의 부덕을 징검다리를 건너 박물관으로 탓했다고 합니다. 그래서 마곡사에 영산전靈山殿이라는 편액을 내린 뒤 타고 온 가마를 두고 소를 타고서 돌아갔다 합니다.”

스님이 말씀을 멈추고 또 나를 쳐다보았다.

“자, 그럼 여기서 또 질문하겠습니다. 세조가 정말 가마를 놔두고 소를 타고 돌아갔을까요?”

일행이 한목소리로 크게 대답하였다.

“전설입니다!”

말없는 마애불, 뒷사람의 이정표

또 한바탕 웃음이 터졌다. 문득 어린 시절이 생각났다.선풍기도 없던 무더운 여름날, 작열하던 태양이 산마루로 떨어지면 마당 한가운데 모깃불 피우고 온 가족이 평상으로 모였다. 그럴 때마다 나는 할머니 품으로 파고들어 허벅지를 베고 드러눕곤 하였다. 할머니는 치근덕거리는 손자가 싫지 않으셨던지, 싱긋이 웃으며 비료 포대를 잘라 만든 비닐 부채로 손자의 얼굴을 바람으로 쓸어주셨다. 그리고 이야기보따리를 한가득 풀어놓으셨다.

“아가…. 옛날 옛날 아주 먼 옛날에….”

까만 하늘에 하얗게 흐르는 별들의 강처럼, 밤새 밑도 끝도 없이 이어진 할머니의 구성진 이야기가 그렇게 편안하고 재미날 수 없었다.

전설傳說, 이런 게 아닐까? 전거典據가 불분명해도 괜찮고, 사실이 아니어도 괜찮다. 솔깃한 이야기에 한나절 재밋거리면 족하지 않을까? 그렇다고 순 엉터리에 완전 거짓말도 아니다.

우리 할머니만큼이나 입담 좋고 미소도 아름다운 스님과의 동행은 박물관에서 끝이 났다. 아쉬움을 뒤로 하고 김구 선생이 머물렀던 백련암으로 향했다. 세월 탓인지, 말끔하게 새로 단장한 탓인지, 아쉽게도 김구 선생의 흔적은 한점도 찾을 수 없었다. 세월의 강을 건너고도 온전한 것은 암자 뒤쪽 절벽에 투박한 솜씨로 새긴 마애불뿐이었다.

‘선생께서도 이 자리에서 조국의 독립과 민족의 안녕을 염원했겠지.’

억지로나마 자취를 더듬으며 추모의 정을 품었다.

군왕대에 올라 일대의 풍광을 한눈에 조망하고, 내려오는 길에 김구 선생을 따라 시를 읊어보았다.

눈 덮인 들판 걸어갈 때

함부로 걷지 마라.

오늘 내 발자취가

뒷사람의 이정표가 되리니