깨달음이 흐르는 정토

남해 보리암

작다 여긴 것은 더 작은 것보다 크고

크다 여긴 것은 더 큰 것보다 작으니,

분별은 허망하다.

작고 큰 무엇도 없이 전부 하나인 정토가

지금 여기에서 펼쳐지는 것이다.

그리하여 일미진중함시방一微塵中含十方,

티끌 하나에서 우주를 보는 이에게 관세음보살의 자비는 현현한다.

너와 내가 둘이 아니라는 진리를 아는 즉시

마음에 무아無我의 사랑이 차오르는 덕분이다.

33관음성지 순례를 떠나는 지금

마음에 자비가 내리비치고 있다.

무경계의 무한한,

햇살처럼 밝은 관세음보살의 사랑이.

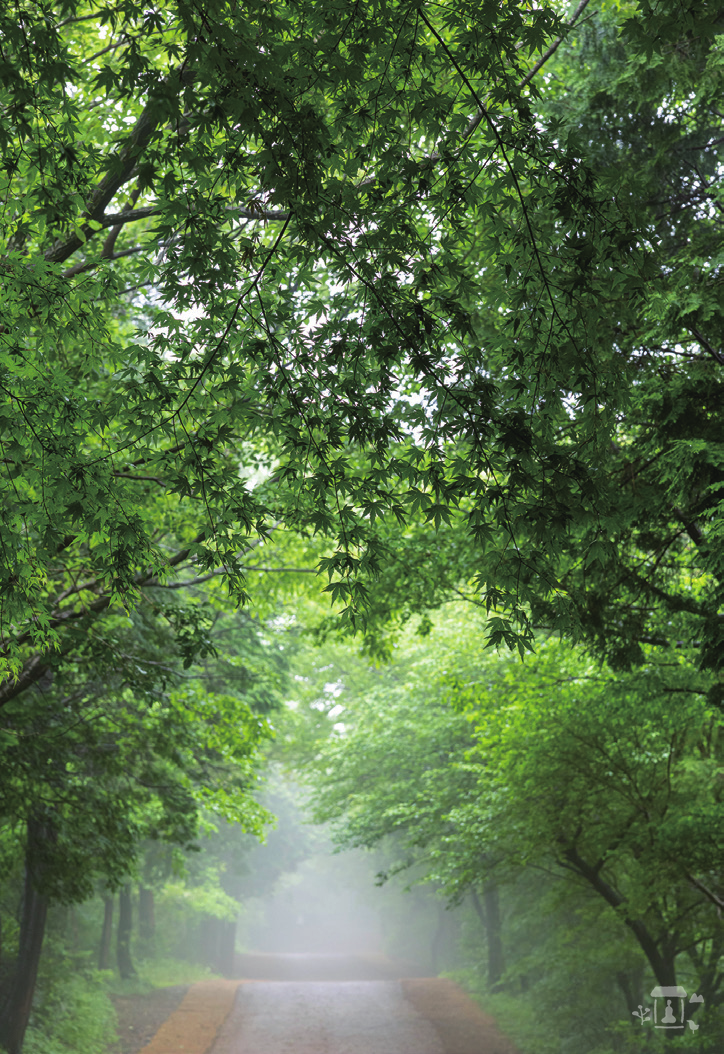

하늘에서 떨어지는 걸까, 땅에서 솟아나는 걸까. 여기는 경남 남해, 보리암 가는 금산 숲길에 운무가 자욱하다. 나뭇잎들이 희뿌옇고 흙은 땅거미 지는 한때인 양 거무스름하다. 보리암은 겹겹이 쌓인 산등성 너머로 푸른 바다가 일렁이는 풍경이 무척이나 아름답다. 오탁五濁의 분별을 쓸어버리는 압도적 풍경은 보리암을 한국 대표 관음성지로 손꼽는 이유 중 하나다. 그러나 운무가 순례자의 기대를 지운다.

울울창창한 숲과 쪽빛 파도의 어울림을 오늘은 볼 수 없다. 흐리디흐린 숲길에서, 생각은 절로 하늘을 탓하고 땅을 다그친다. 분별의 운무가 일순 마음을 뒤덮는다.

1,350여 년 세월 속으로

금산에서 수행하던 원효 대사는 관세음보살을 친견했다고 전한다. 683년 당시 원효 대사가 지은 보광사가 보리암의 기원이다. 이후 14세기 조선을 건국하기 전 이성계가 이곳에서 제사를 지내고 왕위에 올랐다 하며, 1660년 조선 현종이 보광사를 왕실 원당으로 삼고서 이름을 보리암으로 바꾸었다. 이성계 관련 이야기는 1903년 보리암 인근에 세운 <남해금산영응기적비南海錦山靈應紀蹟碑>에 나온다. “삼불암 아래 고황제께서 제사 지낸 단이 있고 천위에 오르시어 말씀하길, 산을 둘러 비단을 입힌 것 같다 하여 (금산이라) 이름 지었다.” 그때도 금산은 가히 관세음보살의 가피라 표현할 절경을 선사해 주었겠다.숲길을 마저 걸어 대장봉을 만난다. 봉우리는 당장 비상할 기세로 우뚝 선 형상이다. 혹은 꼿꼿한 채, 다만 시선을 가만히 내려 산 아래를 살피는 듯도 하다. 어떤 모습으로 보든, 지고한 성지에 들기 직전 마지막 관문으로서 가득한 격을 느낀다. 보리암은 대장봉뿐 아니라 일월봉, 제석봉, 화엄봉, 애기봉 기암괴석이 동서와 북을 둘러쳤고, 남쪽으로는 멀리 바다까지 비탈이 시원스레 미끄러진다. 대장봉을 통과하고는 강건한 봉우리들의 호위를 받으면서 탁 트인 경관을 무사하게 감상하는 것이다.

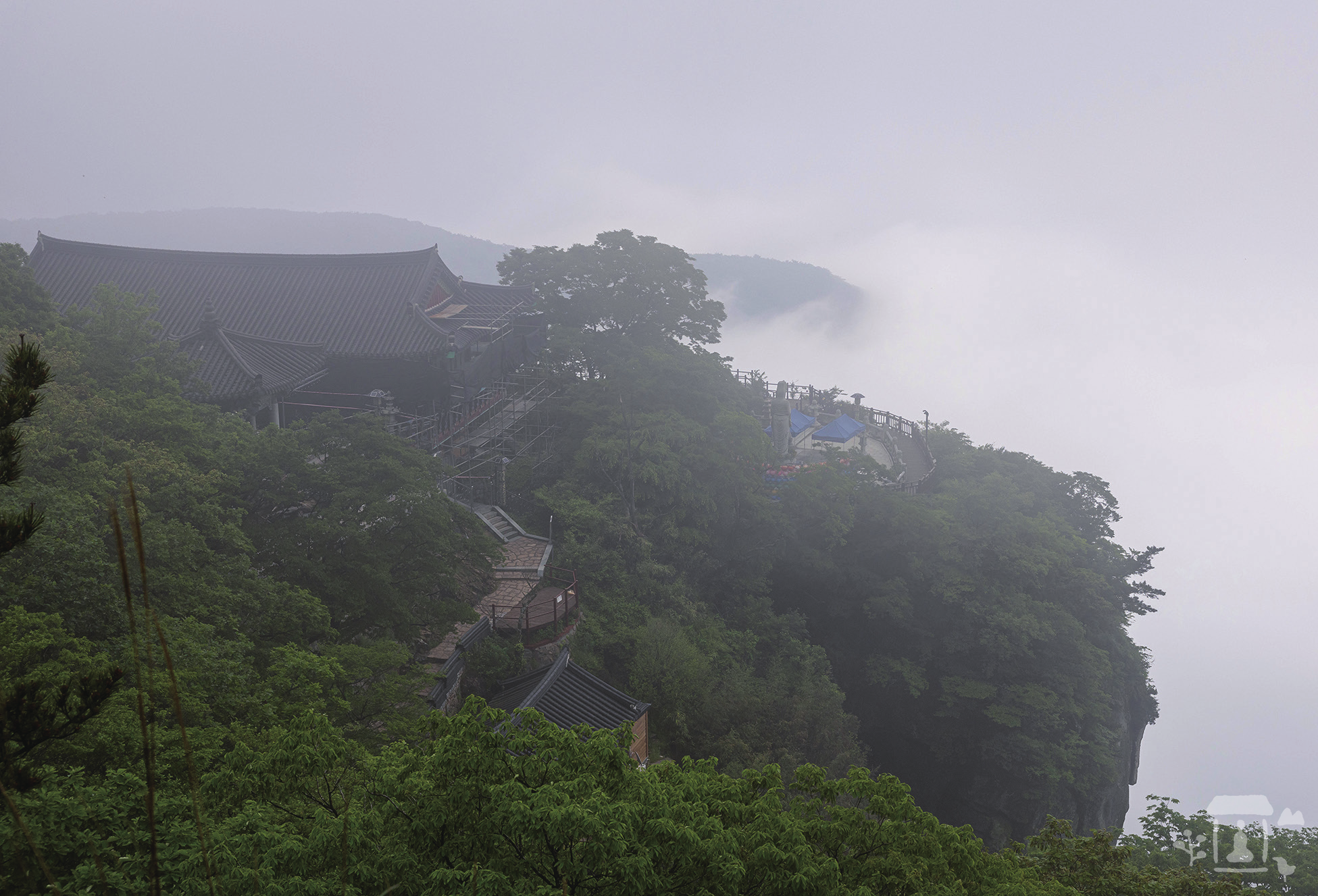

대장봉 곁에서 숨을 고르고 보리암으로 향하는 계단에 발을 딛는다. 여전히 짙은 운무가 금산을 감싸 흐르는 중이다. 비단을 닮아 고운 산, 희뿌연 베일을 두르고 어디론가 떠날 채비를 하는가. 1,350여 년간 금산을 지킨 보리암은 얼마나 많이 운무를 들이고 떠나보냈는가. 그 기나긴 세월은 꼭 떠나기 마련인 인연 같아서 미련을 남기지 않지만, 미욱한 순례자는 속절없이 가는 시간이 안타깝기만 하다. 시야를 가린 운무 또한 답답하여 발걸음이 무거워진다. 흐릿한 앞을 헤집어 나아간다. 계단이 끝날 무렵 저 아래에서 전각이 나타난다. 오른편 기암괴석, 왼편 자그마한 대숲 사이에서 지붕들이 창연하다. 비로소 보리암에 당도했음을 실감한다.

언제 어디에서든 정토

중생은 헛되이 기대하고 그만큼 실망한다. 눈에 보이는 그대로가 부처인 촉목보리觸目菩提의 진실을 망각하며, 현실이 아닌 가상 세계를 창조하고 뒤쫓는다. 붙잡는 것이 불가하기에 뒤쫓는 행위는 온통 고통이다. 하지만 “모든 생각에서 비켜서면, 더 이상 갈 곳이 없다.”(중국 선종 제3조 승찬) 바로 지금, 보리암에 운무가 흐르고 있다.

기대하여 실망했던 순례자는 이제 말문이 막힌다. 시야가 흐릿해 보이지 않는 저 멀리 바다를 대신해 운무의 바다가 보리암에 차올랐다. 바람결에 부유하는 작은 물방울들이 땀을 식힌다. 남쪽 산등성들은 운무의 흐름에 따라 드러났다가 금세 자취를 감춘다. 뒤에선 흠뻑 젖은 기암괴석이 신비한 분위기를 자아낸다. 조금도 부족하거나 넘치지 않는 완벽하도록 아름다운 풍경이다. 보리암 순례의 중심, 해수관세음보살상과 3층석탑 앞에서 두 손을 모은다. 숱한 순례자를 스친 운무의 장엄함에, 언어의 한계를 초월한 촉목보리의 진실에 감사의 마음을 보낸다. 바쁘게 뒤쫓던 생각이 잠잠해진다. 마음에서 분별의 운무가 걷힌다. 더 이상 갈 곳은 없다.

점점이 뜬 섬들을 품에 걷어 안은 바다의 뚜렷한 풍경과 앞을 가늠하기 힘든 희뿌연 풍경이 다 관세음보살의 가피인 보리암.

모두 하나일진대, 어찌 사랑하지 아니할까. 어디에서라도 그곳이 곧 정토라는 이치가 관세음보살의 가피임을 어찌 망각하겠는가. 무경계의 무한한, 햇살처럼 밝은 관세음보살의 사랑이 보리암에 계속 차오르고 있다.

해수관세음보살상과 3층석탑

1991년, 대기업 일가가 주도해 해수관세음보살상을 설립했다. 금산의 지형 특성상 육로 이운이 불가능했으나, 고심 끝에 헬기를 동원할 정도로 불사에 공을 들였다. 기도 도량으로 워낙 유명하던 보리암은 이때 더 널리 알려져 관음성지의 위상을 공고히 했다. 자세히 살펴보면, 보병을 든 왼손, 가슴에 댄 오른손, 흘러내리는 옷자락의 섬세한 표현이 보리암 주변 풍광과 잘 조화한다. 보리암에 들른 이는 놓치지 않고 참배하는 덕분에 어느덧 이곳의 상징이 되었다. 해수관세음보살상 옆에 선 3층석탑은 금관가야 수로왕의 왕비 허황옥이 인도에서 가져온 돌로 만들었다는 설화가 전한다. 원효 대사가 사찰 창건을 기념하고자 세웠다는 이야기도 있지만, 축조 양식을 조사한 결과 고려 초기 석탑으로 추정된다.

보광전, 석불전, 극락전

683년 창건한 보광전은 1968년 중창, 2000년 중수를 거쳐 오늘에 이르렀다. 보리암의 대웅전 격인 보광전에는 주불로 관세음보살을 모시는데, 이 목조관음보살좌상은 선재동자와 용왕이 협시한 불감 형식을 갖추었다. 관세음보살상은 뺨이 두텁고 양쪽으로 늘어진 옷자락 등의 형식으로 보아 조선 후기 작품으로 추정된다. 보광전 뒤편엔 석불전이 자리한다. 조성한 지 15년 남짓인 석불은 짧은 역사에도 불구하고 돌 틈에 앉은 부처님 모습이 경이로워 참배하는 이들이 줄을 이룬다. 정면 5칸, 측면 3칸 극락전은 보리암 전각 중 규모가 가장 크다. 가파른 비탈에 어떻게 지었을까, 감탄이 터지게 하는 극락전은 사진 스폿으로도 인기가 높다. 극락전과 다도해가 한눈에 잡히는 풍경이 놀라울 만큼 빼어나다.

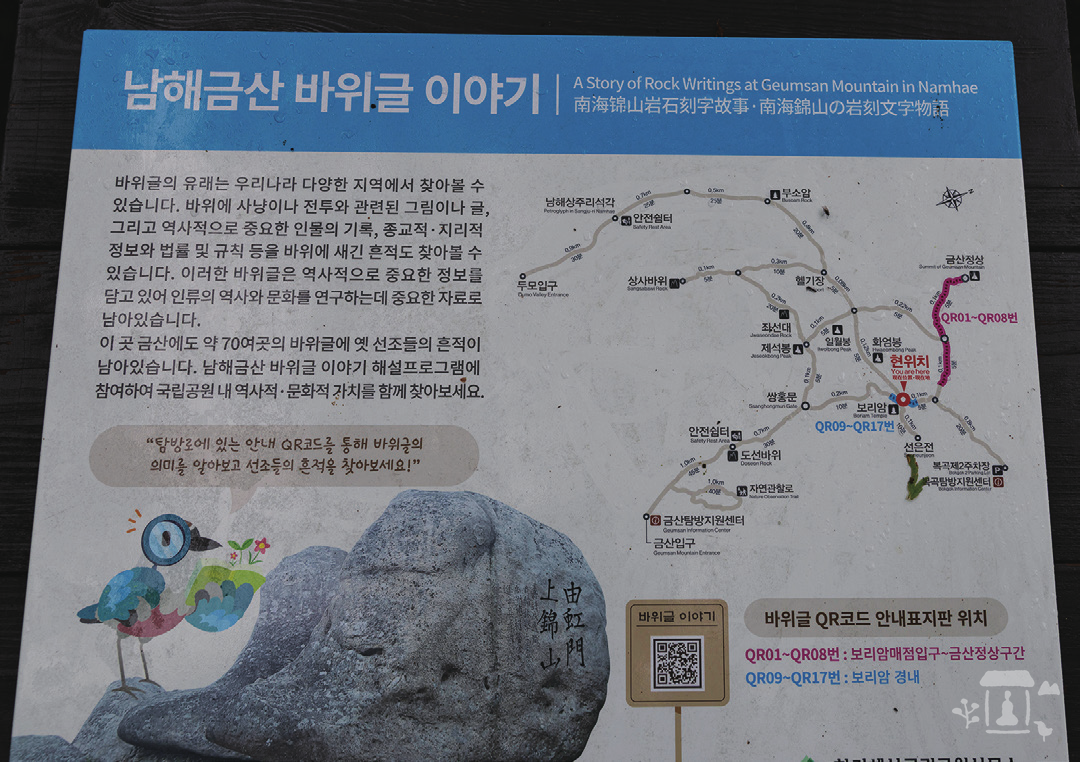

바위글

금산을 오르내리다 보면 보물찾기를 하는 기분이 든다. 무려 70여 곳에 바위글이 존재하기 때문이다. 바위글은 말 그대로 바위에 글이나 그림을 새긴 것이다. 개인의 일상을 비롯해 주요 사건, 인물 등과 관련한 바위글은 해당 시대를 연구하는 자료로 가치가 대단하다. 그러나 대부분이 이해하기 어려운 한자인 탓에 여행객들의 외면을 받기도 한다. 이런 바위글을 대중에게 알리고자 국립공원공단 한려해상국립공원사무소는 지난 2023년 QR코드 프로그램을 개발하여 금산 곳곳에 설치했다. 여행객은 각 바위글 인근의 QR코드를 스마트폰 카메라로 찍어 한자음과 한글 번역, 해설을 그 자리에서 확인할 수 있다. 보리암을 순례하고 과거 시대상을 하나하나 따라가기도 하니 여행이 참으로 즐겁다.