구름에 뜬 암자

은해사 · 운부암 · 거조사

글. 성재헌 사진. 하지권

일면식(一面識)도 없는데, 한 번쯤 꼭 만나보고 싶은 사람이 있다.

장소도 그렇다. 20년도 더 지난 일이다.

우연히 손에 들어온 『산중일지』라는 책에서

저자인 현칙(玄則) 스님과 운봉(雲峯) 선사가 주고받은 편지를 읽은 적이 있다.

만공 선사와 한암 선사를 뵌 후 새로운 선지식을 찾던 현칙 스님은

혼해 스님의 추천으로 도리사 태조선원으로 찾아갔다.

그러나 운봉 선사는 이미 은해사 운부암으로 거처를 옮긴 뒤였다.

그래서 편지만 서로 주고받았다.

기억이 정확하지는 않지만, 운봉 선사께서 현칙 스님에게

“운부암에 한 번 다녀가라.”고 했던 것 같다.

그 후로 나도 운부암에 한번 가보고 싶다는 그리움이 깃들었다.

사방을 에워싼 둥글둥글한 산자락은 연잎 같고

이른 새벽 고속도로를 달려 톨게이트를 빠져나왔다. 고요한 어둠에 안개가 자욱했다. 청통파출소를 지나 산문(山門)으로 들어서자, 그 짙던 안개가 거짓말처럼 자취를 감췄다. 날이 밝았다면 은해사에서 내려다보는 풍광이 가히 은빛 바다를 연상케 했을 것이다.

새벽 6시, 아직은 캄캄한 어둠이다. 일행과 만나기로 약속한 템플스테이 숙소 앞에 우두커니 서 있었다. 봄기운 탓인지 마음이 절로 푸근해진다. 삐~~~ 삐~~~ 녹슨 시소에서 나는 소리 같은 귀신새 울음이 골짜기를 거슬러 오르고, 얼음 풀린 개울 소리가 산자락에 넘실거렸다. 봄은 빛깔과 향기보다 소리가 먼저 오나 보다.

동쪽 하늘이 불그스름하게 밝아올 무렵, 아침 공양을 마친 일행과 만나 은해사를 둘러보았다. 극락보전(極樂寶殿)에 참배하고 나오는 길, 조용히 마당을 쓸고 계신 한 스님과 마주쳤다. 옆도 뒤도 돌아보지 않고, 다가가 합장을 해도 가볍게 고개만 숙이신다. 빗질도 저렇게 정성스럽게 하는 거구나 싶어 마음이 숙연해졌다. 아름드리 향나무 아래 앉아 커피를 마시면서 노닥거리려던 생각은 스님께 결례가 될까 싶어 접었다. 스님의 빗질로 곱게 일렁이는 절 마당을 살금살금 건너 곧장 운부암으로 향했다.

팔공산, 그리 높지 않은 산인데도 골짜기가 길고 기이한 바위가 즐비하며, 절경을 자랑하는 사암이 곳곳에 서렸으니 가히 명산이라 할 만하다. 그 가운데 제일 명당으로 꼽히는 곳이 운부암이다.

봄 가뭄에 바닥을 드러낸 저수지를 지나 좁다란 계곡을 거슬러 오르자 멀찍이 암자가 나타났다. 북쪽에는 마하연선원(摩訶衍禪院)이 제일이고, 남쪽에는 운부선원(雲浮禪院)이 제일이라더니 옛말이 거짓이 아니었다. 사방을 에워싼 둥글둥글한 산자락은 연잎 같고, 단단히 쌓은 축대에 높게 앉은 암자는 연밥 같고, 게다가 동구에 꽤나 큰 연못까지 있으니, 영락없는 한 떨기 연꽃이다. 마을부터 걸었다면 한나절은 족히 걸릴 산골에 이렇게 너른 자리가 있으리라곤 짐작도 못 했다. 게다가 사방으로 거친 바위나 날카로운 봉우리가 하나도 보이지 않아, 깊은 산중인데도 마을 어귀 이웃집에 마실 온 것 같은 착각이 들었다.

기라성 같은 고승들이 모두 이 암자에 주석하셨으니

계단을 오르자 이층 누각이 나타났다. 보화루(寶華樓), 큰 현판이 작게 느껴질 만큼 세 글자가 알차고 당당하다. 근대의 명필 해관(海觀) 유한익(劉漢翼)의 작품이다. 누각은 굽은 소나무에 단청도 하지 않아 삭고 갈라진 속살이 훤히 드러나 있었다. 문득, 주름이 자글자글한 얼굴로 환하게 웃던 외할머니가 떠올랐다. 이맘때 버스를 세 번 갈아타고 외갓집에 가면, 마늘밭을 매던 외할머니가 허리를 펴고 딱 이 모습으로 반기곤 하셨다.

‘나도 그렇게 늙어갈 수 있을까?’ 봄볕 가득한 누각에서 기억을 더듬으며 삭은 나뭇결을 한참 쓰다듬었다. 오랜 세월과 풍화로 운부암의 연원을 고증할 만한 자료는 남아 있지 않다. 하지만 신라의 의상 대사께서 꽂았다는 지팡이가 속이 휑하게 썩은 느티나무로 서 있으니, 그 역사가 아득한 것만은 사실이다.

문헌에 따르면, 조선시대 화엄교학(華嚴敎學)의 종장이셨던 모운진언(慕雲震言) 대사가 운부암에서 화엄법회를 열어 교법을 선양하고, 또 영파성규(影波聖奎) 대사가 말년에 운부암에 회은재(晦隱齋)를 짓고 주석하다가 열반하시고, 징월정훈(澄月正訓) 대사가 운부암에서 열반하셨다고 한다.

이로 미루어 운부암은 대대로 팔공산 최고 어른들의 처소였을 것으로 짐작된다. 게다가 근대에는 경허(鏡虛), 혜월(慧月), 운봉(雲峯), 성철(性徹), 향곡(香谷) 등 기라성 같은 고승들이 모두 이 암자에 주석하셨으니, “걸출한 인물이 나오는 것은 그 땅이 신령스럽기 때문이다.” 라고 한 왕발(王勃)의 말이 가히 근거가 있다고 하겠다.

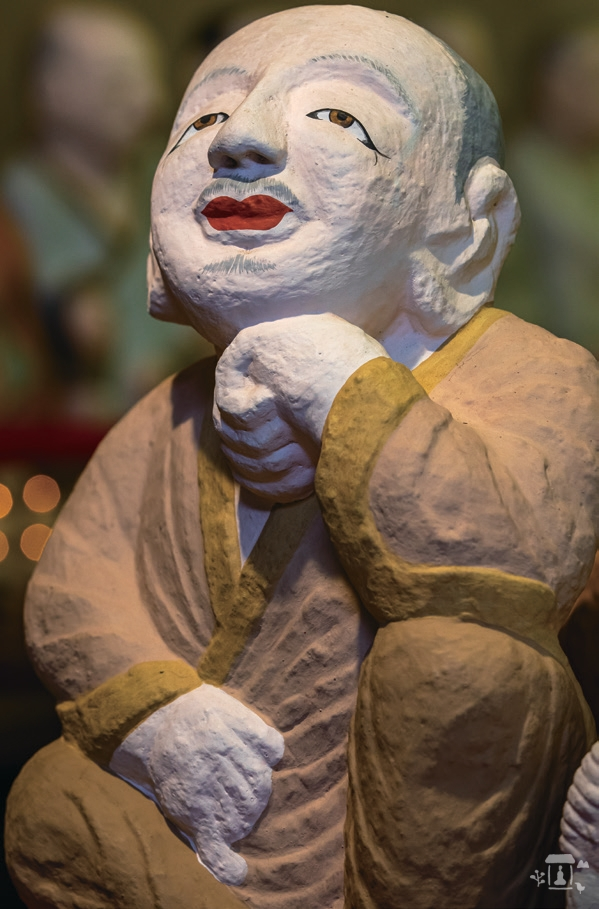

현재의 운부암은 1862년에 응허(應虗) 스님과 침담(枕曇) 스님이 중수하였다고 한다. 본전인 원통전(圓通殿)을 중심으로, 좌우에 우의당(禹儀堂)과 운부난야(雲浮蘭若)가 나란히 자리하고 있다. 원통전에는 관세음보살님이 모셔져 있다. 화려한 보관과 장신구로 치장한 이 보살상은 15세기에 제작되었고, 현재 보물 제514호로 지정되어 있다. 보살님께 예배하고 가까이 다가가 살펴보았다. 볼살이 통통한 옆모습이 아름다운 여인을 연상케 하였다.

바보들이 모여 사는 그곳

높다란 섬돌을 내려와 종무소로 사용되고 있는 우의당으로 향했다. 종무소에는 아무도 없었다. 선원장스님과의 약속을 핑계로, 주인도 없는 방에 염치불고하고 들어갔다. 기름먹인 한지 장판에다 아직도 장작을 때는지 아랫목 한쪽이 까맣게 그슬렸고, 둥근 기둥까지 벽지로 꼼꼼히 도배되어 있었다. 타임머신을 타고 어린 시절로 돌아간 듯 편안하고 정겨웠다. 구석에 등을 기대고 앉자, 군불의 훈훈한 온기가 온몸에 퍼졌다. 졸음이 쏟아졌다.

잠시 후, 선원장이신 불산(佛山) 스님께서 도착했다. 점심부터 먹자는 말씀에 공양간으로 향했다. 제피를 넣은 겉절이에 시래깃국이 어찌나 맛있던지, 족히 두 그릇은 먹은 것 같다. 선원장스님께서는 선방 스님들과 차담이 있다며 잠시 기다리라 하셨다. 우의당 그 자리로 돌아와 등을 기대자 다시 나른해진다. 참 이상하다. 어려운 절집에다 규율까지 삼엄한 선방인데, 내 집처럼 편안했다. 불산 스님께서 고욤잎으로 만든 차를 내미셨다. 첫 대면의 어색함을 씻을 요량으로 먼저 말을 꺼냈다.

“은해사에서 운부암 오는 길이 걷기에 참 좋았습니다.”

“내가 젊은 시절에 진제(眞際) 선사를 모시고 30년을 공부했어. 그러다 일타(日陀) 스님께서 불러 갔더니, ‘수좌도 없이 건물만 있으면 뭐 하냐’ 하시며 운부암에 다시 선원을 열라는 거야. 그래서 선원을 열었는데, 첫 철에 수좌가 14명이나 모였어. 그때만 해도 굽이굽이 오솔길이라 큰절에 한 번 다녀오기도 힘들었지. 그런데 국립공원이라 또 길을 낼 방도가 없어. 그래서 정진 시간에는 대중과 함께 참선하고, 방선 시간에는 직접 포크레인을 몰고 전봇대를 옮겨가면서 길을 냈지.”

스님께서 말씀을 멈추고 호탕하게 웃으셨다. “하하, 20년 세월이 가고 포크레인 세 대를 박살 냈으니, 그 길 닦느라 내 청춘을 다 보냈네.”

스님의 소탈한 모습이 편안하게 다가왔다. “스님, 이곳이 명당이란 소문을 들었습니다. 살아보니 어떠십니까?”

“처음에는 싫더라고. 그때만 해도 기운이 펄펄했거든. 칼과 창이 부딪치듯 번쩍번쩍하는 맛도 있고, 뭐 좀 아슬아슬한 맛도 있고 그래야 하는데, 재실(齋室)처럼 너무 조용해. 그래서 지루하고, 밋밋하고, 답답했지. 그런데 세월이 지나고 보니 여기가 명당은 명당이야. 천혜의 무문관(無門關)이라 철조망 칠 필요도 없어. 게다가 정화하는 능력이 있어서 세속 생각이 저절로 딱 끊어져. 나도 한때는 지고 못 사는 성격이었거든. 그런데 그 아상(我相)이 저절로 녹아내리더라고. 만사를 잊게 되고, 저절로 비우게 돼. 그러니 심각할 게 없고, 할 일이 없어지고, 애쓰지 않게 되고, 저절로 편안해져. 나만 그런 게 아니라, 사는 대중이 다 그래. 천방지축 날뛰던 사람도 이 도량에서 한 철 나면 ‘사람이 저렇게 달라질 수 있나?’ 싶을 정도로 차분해져. 이것저것에 죽자 살자 매달리는 사람들이 보면 좀 바보스럽다고 할 정도지. 하지만 그게 천진(天眞)이야.” 스님께서 말씀을 멈추고 또 깔깔대며 웃으셨다.

“우리는 있으면 있는 대로 살고, 없으면 없는 대로 살아. 신도에 매달리지도 않고, 돈에 매달리지도 않지. 법문이라도 그럴싸하게 하면 사람들이 몰려들 텐데, 여기는 그런 재주 가진 사람도 없어. 그래도 사는 대중이 다들 좋다 그래. 그러고 보면 여기는 바보들만 모여 사는 곳인가 봐.”

석 잔의 차를 마시고, 댓돌에 내려선 스님은 “잘 가.”라는 한 마디와 함께 뒤도 돌아보지 않고 사라졌다. 봄기운 탓인지, 명당의 지기 탓인지, 아찔한 현기증이 느껴졌다. 절 마당에 우두커니 서서 정신을 차리자, 운부난야에 걸린 주련의 문구가 눈에 들어왔다. 불산 스님의 오도송인가 보다.

주장자의 이치는 미물이 알지니

중생 모두가 불성을 가졌기 때문이라오.

拄杖子理微物知

衆生皆有佛性故

운부암에 직접 오고도 오랫동안 품었던 운부암에 대한 그리움은 가시지 않았다. 기우는 봄 햇살을 등에 지고 내려오는 길, 바보들이 모여 사는 그곳이 다시 그리워지기 시작했다.

성재헌 동국역경원 역경위원을 거쳐 한국불교전서 번역위원으로 활동하고 있 다. 대한불교조계종에서 편찬한 『부처님 생애』, 『청소년 불교입문』 집필위원 으로 참여했으며, 저서로 『커피와 달마』, 『붓다를 만난 사람들』 등이 있다.