선명

입추가 가까워지자 아침저녁으로 바람결이 바뀌었고 우리는 부리나케 안거의 막바지 태세에 돌입했다. 기상청 직원과 농사꾼 다음으로 선방 스님네만큼 일기의 변화에 기민하게 반응하는 종족이 또 있을까. 우리는 달력이 없어도 소서와 대서를 느낀다. 입추가 다가옴을 느낀다. 한낮 선방의 내부 온도가 30도를 넘어가는 날들이 지루하게 계속되고, 참외 다음 복숭아, 복숭아 다음 포도마저 시큰둥해질 즈음 슬슬 입질이 온다. 마루 너머로 커다란 잠자리들이 날기 시작하고, 배롱나무꽃 몽우리가 자글자글 터지면 즉각 그 사인을 받는다. 곧 아침저녁으로 바람결이 바뀌겠구나. 갈 때다.

가슴의 기압이 살며시 높아진다. 냉장고에 미처 덜 먹은 수박들을 끼니마다 부지런히 썰어내고, 냉동고에 여남은 아이스크림도 흥청망청 소진한다. 한철 내내 땀과 상념에 절은 좌복을 세탁한다. 바짝 말린다. 잡초를 뽑고 군데군데 못나게 솟은 대나무순을 자른다. 방충망 먼지를 턴다. 짐을 싼다. 머물던 방의 선반과 서랍을 헤집어 물건들을 하나하나 정리한다. 산책길에서 주운 둥그런 조약돌과 망개 열매, 사금파리, 사 두고 한 번도 펼치지 않은 책, 멧돼지 쫓을 셈으로 지니던 방울, 참새가 방앗간 들르듯 다각실 지날 때마다 야금야금 챙겨두었던 사과즙과 후레쉬베리. 딱히 아낄 요량도, 별반 쓸데도 없이 그저 쌓아둔 것들이 왜 이리 많은지. 쌓여 있던 것이 왜 이렇게 많은지. 비단 물건만의 문제가 아니다. 물건이야 어느 것은 가져가고, 어느 것은 나누고, 어느 것은 두고도 가고, 어느 것은 또 버리면 그뿐이겠지만, 마음의 처리는 조금 더 복잡한 것 같다. 간직하고픈 마음이 고스란히 간직되는 법이 있던가. 나누려던 마음이 오해 없이 온전히 전해지는 경우는 얼마나 또 드문가. 멀리 두고 왔다, 버렸다 싶은 마음은 어느덧 등 뒤 그림자처럼 도로 붙어 제 목청을 바락바락 높이곤 한다.

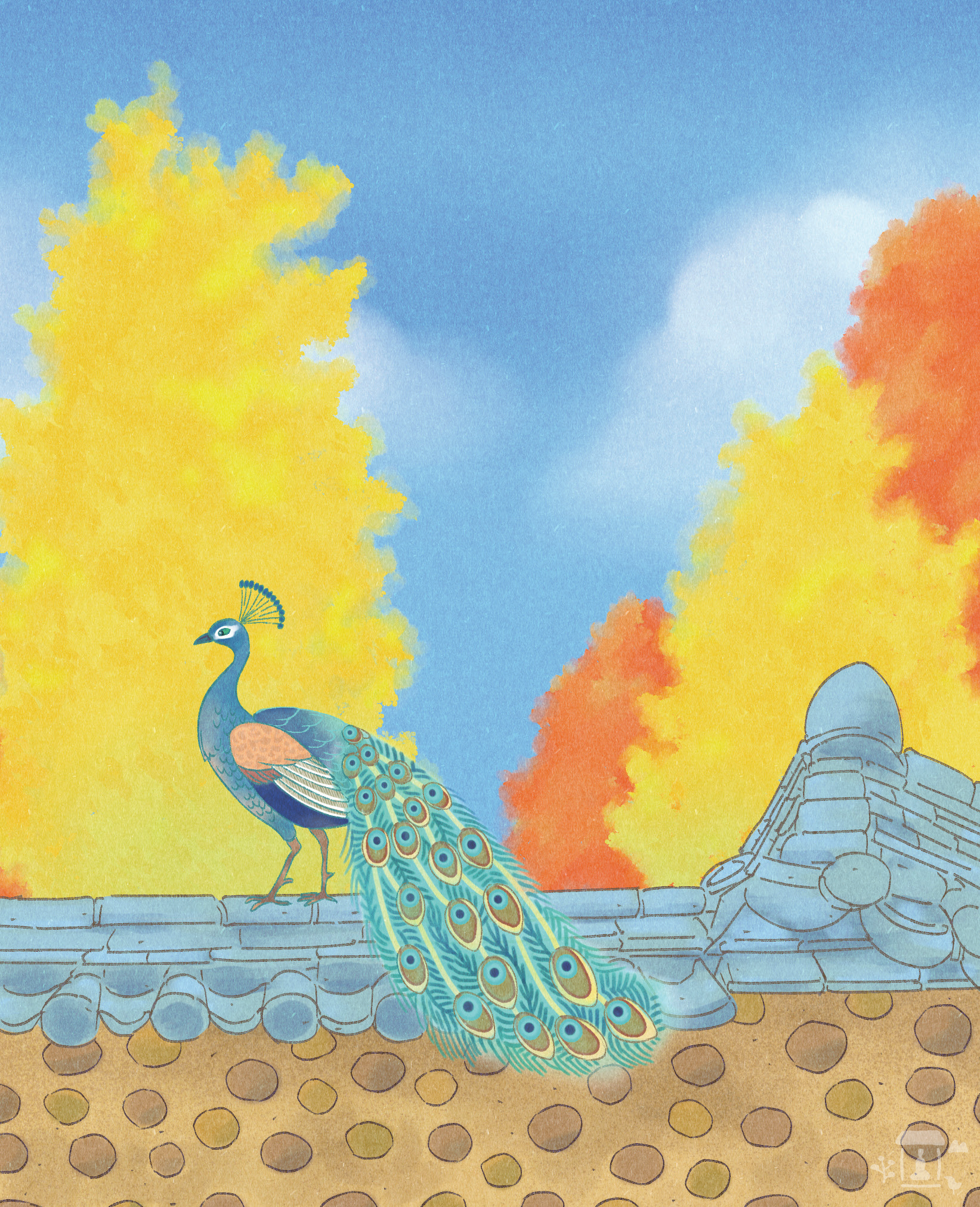

나는 정말로 해제를 기다렸다. 물론 즐거운 날도 많았다. 안거 초반에 허리를 다치기는 했지만 덕분에 필요한 운동법을 익히게 되었고, 회복 이상으로 그 어느 때보다 안정감 있게 좌복 위에 앉을 수 있게 되었다. 아침 7시 반쯤 우리 앉은 대방에 차오르던 햇빛도 매일같이 황금이었고, 그 질리지 않는 찬란함에 아직 덜 깬 눈과 정신이 마치 물들 듯 생기를 되찾는 감각도, 돌처럼 앉은 사람이 느끼는 재미였다. 때로는 공작새가 대방 앞까지 와서 울어댔다. 생긴 것과는 영 딴판으로 그 소리가 몹시 흉악스러웠는데, 구참 스님 한 분께서 언젠가 방선을 알리는 괘종이 댕댕 울리자마자 그것들을 가만두지 않을 기세로 달려 나가시던 장면, 그 기세에 공작새들이 일제히 창공으로 날아오르던 장면은 걸작이었다. 마당에는 언제나 후투티가 있었다. 겨울철부터 보아왔던 머리에 주황색 깃을 세우고 날렵하게 활보하는 그 작은 새의 이름을 나만 아는 것도 기쁨이었다. “아, 저 새요? 후투티라는 새예요.” “후드티?” 후투티가 사는 마당, 장마철 낮은 구름과 빗소리가 우물처럼 촉촉이 고이던 잔디의 뜰을 끼고 도란도란 내려 마시던 커피의 맛은 사치스러우리만큼 그윽하였다. 갑자기 쏟아지는 비에 흠뻑 젖은 채 돌아오던 산행길에도 늘 그만의 낭만이 있었고, 홀로 걷던 숲에서 파란 산수국 군락을 발견했을 때는 황홀에 겨워 날뛰기도 하였다.

그리고 사람들이 사람들과 함께 살았다. 많은 말들이 오간다는 뜻이다.

어떤 사람은 나를 착하다고 하지만, 또 어떤 사람은 역겨워한다. 어떤 사람은 나를 순진하다고 하지만, 또 어떤 사람은 내가 무섭다고 한다. 어떤 사람은 내가 너무 급하다고 하고, 또 어떤 사람은 좀 답답하다고 한다. 어떤 사람은 내게 생각이 지나치게 많다고 하지만, 또 어떤 사람은 편안해 보인다고 한다. 어떤 사람은 내게 웃음이 헤프다고 하지만, 또 어떤 사람은 내가 뻣뻣하다고 한다. 어떤 사람은 내 속이 빤히 보인다고 하지만, 또 어떤 사람은 내 속을 알 수 없다고 한다. 어떤 사람에게 나는 괜찮은 사람이지만, 또 어떤 사람에게는 이상한 사람이다.

사람과 사람이 더불어 지내는 일이 쉬울 리 없다. 그러나 사람과 사람이 더불어 지내는 일이 제아무리 고단하다 하여도, 자기 자신의 마음과 더불어 지내는 일만큼 고단하지는 않을 것 같다. 사람과 사람 사이에 제아무리 많은 말들이 오간다 해도, 그 말들을 그저 오가도록 두지 않고 하나하나 낚아챈 것은 나였다. 듣기 좋은 말은 계속 듣고 싶었고, 듣기 싫은 말은 어떻게든 들어내고 싶었다. 귓바퀴에 녹음해 두고는 내내 말을 솎았다. 나는 그렇게 고요와 평화를 스스로 반납한 셈이다. 통증이 없는 허리와 황금색 햇빛, 공작새와 후투티, 빗소리와 커피와 깊은 숲속에 숨겨진 산수국 군락이 파랗게 일렁이던 날들의 즐거움을 포기한 셈이다.

이번 철 많은 사람을 만났지만, 그보다 내 마음을 더 많이 만나게 되었다. 좋은 말, 좋은 상황, 좋은 사람들을 겪으며 좋아하는 마음, 좋아하는 것을 유지하려는 마음을 더욱 겪었다. 싫은 말, 싫은 상황, 싫은 사람을 겪으며 싫어하는 마음, 싫어하는 것을 면하고픈 마음을 더욱 겪었다. 그것은 고역이었고 피곤한 일이었지만, 내 마음을 어떻게 다루어야 할지 나도 도통 알 수 없었다.

선방 옆을 두른 큰길을 따라 언덕을 오르면 금세 전경이 드러났다. 시야는 드넓다. 오른쪽으로 눈을 돌리면 완만하게 흐르는 능선이 저 멀리까지 이어졌고, 왼쪽으로는 한 화각에 담기지 않을 만큼 우람한 산줄기가 쩌렁쩌렁하였다. 앞으로는 시리도록 펼쳐진 원경, 그 아래로 선방이 빼꼼 보인다. 해제를 앞두고는 언덕에 올라 그 풍경을 잠자코 바라보았다. 짙푸른 바람 소리만이 감도는 저녁, 사람들이 함께 살며 많고 많은 말들을 자아내던 선방도 조촐하기 그지없다. 번다함, 그 긴장감도 흑백사진 같은 한 장의 적막 안에서는 그저 덜 익은 미소를 짓고 서 있는 앳된 얼굴 하나에 지나지 않는다. 나도, 내 생각도. 그 느낌을 잠자코 바라보았다.

조금은 알 것 같았다. 다루려고 하지 말자. 놔두자. 오가는 것들이 오가도록. 말도, 상황도, 사람도. 거기에 비친 내 마음도.

짐은 네 박스가 나왔다. 조약돌은 챙겼고 망개 열매는 버렸다. 사과즙은 나누었고 후레쉬베리는 먹었다. 쌓아둔 마음, 쌓여 있던 마음들의 거취는 이제 알 수 없다. 그리고 그렇게도 기다리던 해제일에 산문을 후련히 빠져나오면서 나는 뒤도 돌아보지 않겠다는 다짐은 지키지 못했다. 새삼 길이 예뻐서. 그리고 무엇보다도 감사하다는 인사를 해야 해서. 즐겁고 또 고단하게 나를 가르쳐준 모든 것에, 내 마음을 비춰준 모든 것에.