산사에 스민 색

글. 임택수 삽화. 김상규

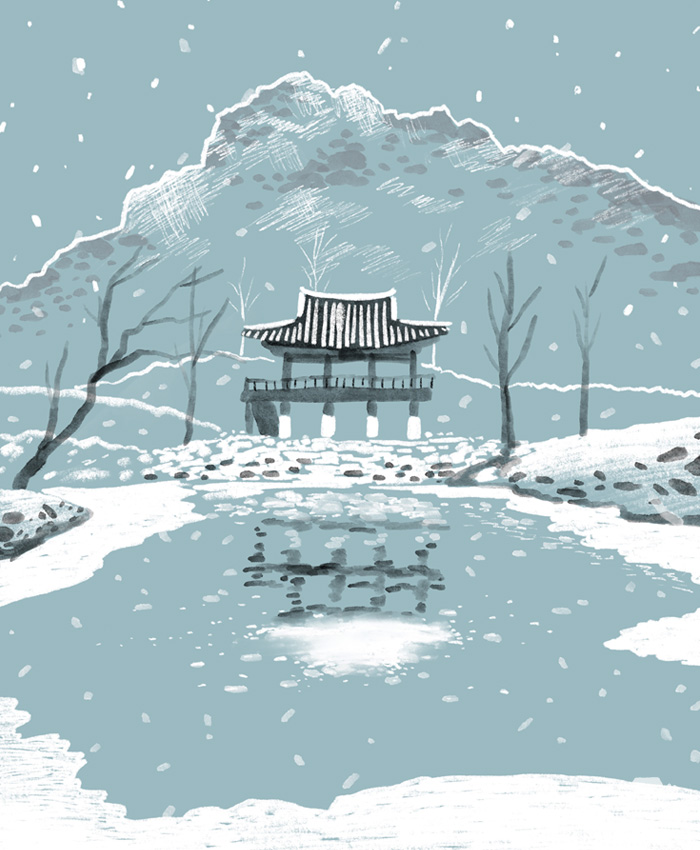

침묵과 명상의 계절, 겨울이다. 숲속 나무들은 동안거에 들고, 한껏 푸르렀던 산꼭대기 나무부터 왜소해지고 있다. 초록의 봄과 풍성했던 여름, 황홀했던 가을의 흔적을 지우고 숲은 다시 처음으로 돌아가 기꺼이 눈보라를 기다리고 있다. 조화로운 법계의 순환이 아닐 수 없다.

사찰 주변의 자연이 낡은 풍경 사진처럼 뒤로 물러나자 전각의 색채들이 두드러져 보인다. 각기 다른 얼굴색을 한 사천왕의 모습도 새삼스레 눈길을 끈다. 불교의 우주관에서는 수미산이라는 세계의 중심을 설정하고, 산 중턱의 동서남북 네 방위를 지키는 호법신으로 사천왕을 두었다. 그러므로 가장 먼저 만나는 일주문은 무분별의 불국토로 들어서는 일심을 나타내고, 천왕문을 지나야 만나게 되는 도량은 수미산 중턱이라 할 수도 있겠다

보통 사천왕상은 거대한 체구에 부릅뜬 눈으로 험상궂은 표정을 지으며 손에는 검과 창, 용과 뱀 등을 들고 있으며 두 발로 악귀를 짓밟고 있다. 그래서 지국천왕이 켜고 있는 비파조차 체벌의 도구로 보일 지경이다. 사천왕의 임무는 도량의 입구에서 삿된 기운을 막아내고 악귀를 조복(調伏)시키는 것이다. 나아가 공간만이 아니라 삼보를 굳건히 지키는 외호의 역할이 있다. 근래에 꽃미남 사천왕을 모신 사찰이 있다고 들었다. 그리고 아이들이 좋아할 만화적 요소를 접목한 사천왕도 있다고 한다. 이러한 시도는 사찰을 찾는 이들에게 사천왕이 좀 더 친근한 대상으로 다가가길 바라는 사중의 노력으로 짐작된다. 거리낌이 없어야 가까이 다가가서 사천왕에 대한 안내 글도 들여다 볼 수 있지 않겠는가.

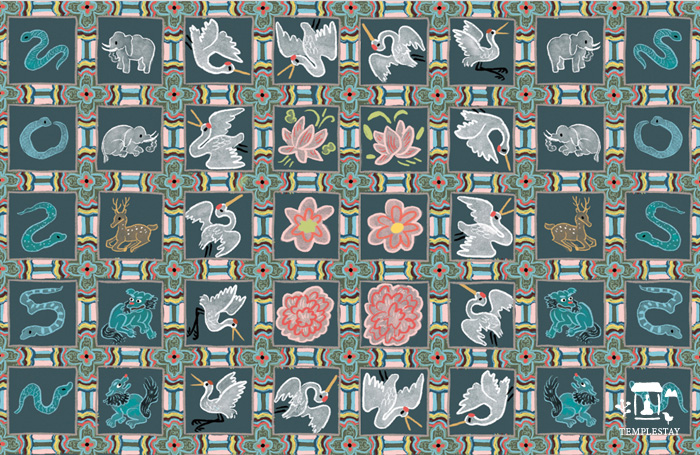

무엇보다 사찰의 꽃, 단청의 세밀한 색채들이 우리의 눈길을 끈다. 현재 단청이라는 용어는 우리나라만 사용하고 있다. 중국은 ‘건축채화’라고 하며 일본은 ‘건축채색’이라고 한다. 단청의 주목적은 건축물의 권위와 위계를 상징하고, 실용적인 측면에선 목재의 보호와 보존, 주재료의 조악함을 은폐하기 위해서였다. 중국의 전통 건물은 주로 붉은색을 사용하고 일본의 경우는 검정과 회색, 그리고 한국에서는 음양오행 원리에 입각한 오방색(청-동, 적-남, 황-중앙, 백-서, 흑-북)을 사용하고 있다. 단청 문양만 서른 가지가 넘는데 개중 붉은색과 푸른색의 조화가 가장 중요하다. 음과 양은 이분법적으로 분리되어 서로 통하지 않는 것이 아니라 끊임없이 서로 충돌하거나 서로에게 영향을 주며 조화와 균형을 이룬다.

단청은 건물의 쓰임과 품격에 따라 구분하는데 기본 단청인 가칠단청은 무늬 없이 단색으로만 칠한 것을 말한다. 종묘와 남한산성 행궁 등에 쓰였다.

이러한 가칠단청에 검은색 먹과 흰색 분을 복선으로 그어 마무리한 것을 긋기단청이라 하는데 주로 사당이나 부속건물에 사용하였다. 모로단청은 건축자재의 양쪽 끝부분에 단청을 넣고 가운데는 긋기로 마무리한 것이다. 주로 궁궐이나 관아 건물에 적용하였다. 금(錦)단청은 금(金)으로 칠한 것이 아니라 모로단청의 중간 긋기 부분인 계풍에 금문(錦紋)이나 별화(別畵)를 채워 넣은 단청이다. 주로 사찰 불전에 사용하였다. 끝으로 주칠단청은 흰 벽에 붉은색을 칠하는 양식인데 한국은 삼국시대와 고려시대에 많이 사용하였다. 이것이 백제를 통해 일본에 전해졌고 일본의 양식으로 자리 잡았다.

한국 단청의 채색 원칙은 상록하단(上綠下丹)으로 위쪽은 푸르고 아래는 붉게 칠하는 것이다. 이는 소나무가 많은 지역적 특성을 반영해 자연과의 조화를 염두에 둔 까닭이다. 또한 햇빛이 많이 드는 아래쪽은 빨강으로, 처마 그림자로 어두운 윗부분은 초록과 파랑으로 밝기를 높여 전체적인 조화를 이루었다.

각각의 사천왕을 상징하는 네 가지 색과 단청의 색은 오방색에 바탕을 두고 있다. 이 오방색에는 각 방위에 해당하는 정색과 그 사이의 간색이 존재한다. 단청의 다섯 가지 색과 결합한 오행설은 중국의 오래된 공예 기술서 『주례』의 ‘고공기’에 자세히 나와 있다. 오행사상의 상극과 상생의 속성을 통해 색의 혼합을 시도하고 그 안에서 무수히 많은 색조를 만들어 낸다는 것이다. 이처럼 간색을 통해 얻은 중간색의 사용도 단청의 필수적인 요소가 되었다.

대표적인 중간색을 생각하면 망설임 없이 회색이 떠오른다. 어느 날 외국인 참가자가 스님들은 왜 회색 옷을 입느냐고 물은 적이 있다. 그때 나는 회색의 중간적 의미만 생각해 궁색한 답변을 했던 것 같다. 나중에 스님 한 분께 여쭤보았더니 회색은 중도를 뜻한다고 알려 주었다. ‘보이는 세상과 보이지 않는 세상이 섞이고 희지도 검지도 않다’는 말씀이었다. 회색은 검정과 흰색의 혼합색이고, 빛을 흡수하는 검정과 모든 빛을 반사하는 흰색의 양변에 치우치지 않는 중도를 의미하는 것. 마치 머리가 둘 달린 뱀처럼 서로 같으면서도 다르고, 서로 다르면서도 같은 이치. 이런 이유로 용수 보살은 ‘불일불이(不一不二)’라고 했을 것이다.

불교문화권에서 회색 승복을 입는 나라는 한국밖에 없다. 중국의 승려들이 인도에선 입지 않는 장삼을 입게 된 이유는 겨울 추위와 노출에 대한 거부감 때문이었다. 불교를 받아들이면서 각 나라의 풍토에 알맞은 승복이 고안된 것이다. 가사 위에 장삼을 입으려고 하니 한 가지 걸림이 있었는데, 비구계 제60번째에서 비구가 새 옷을 얻으면 반드시 세 가지 색(청, 흑, 목란)으로 염색해 입어야 한다고 정해져 있다. 그래서 승려들은 흙이나 숯, 또는 먹물을 이용해 장삼을 검게 염색했다. 한국 스님들은 흑장삼(黑長衫)과 붉은 가사가 중국으로부터 건너와 전통적인 우리 옷 위에 착용하게 되었다.

이 검정 승복을 입다가 회색 옷을 입게 된 데에는 연유가 있다. 숯이나 먹물로 염색한 옷을 입다 보면 어느 순간 회색처럼 보이게 된다. 지금과는 달리 옷 한 벌 장만하기가 어려웠던 시절, 스님 대부분은 승복이 물 빠진 회색이 되도록 입었을것이다. 그러한 흐름 속에서 불교개혁을 목적으로 한 봉암사 결사 운동이 회색 승복을 착용하는 데 결정적인 영향을 주었다. 부패하고 타락한 한국불교를 정화하고자 시작한 ‘봉암사 결사’를 시작으로 성철스님은 검정 비단 승복을 전부 소각하고 면 소재의 회색 승복을 입자고 주장하였다. 그리하여 종단에서도 성철스님의 영향을 받아 회색 승복 착용에 대한 규칙을 제정하여 한국 스님의 승복 색상을 표준화하였다. 다만 한국불교에는 여러 종파가 있고 종단마다 각기 다른 형식의 승복을 취하고 있다.

중국불교의 영향으로 한국과 일본의 승려들도 검은색과 푸른색 계열의 장삼을 입었다. 또 일부 승려들은 청록색이나 보라색 계통의 장삼을 입기도 하였다. 백양사 대웅전에 모신 각진국사 복구 진영을 보면 지금과 다른 승복 색깔을 확연히 볼 수 있다. 청색의 장삼을 입고 붉은색 가사를 걸치고 있다. 장삼에는 검정 단을 덧대었고 가사에는 화려한 꽃무늬 단을 덧대어 평온함과 권위가 어우러지며 독특한 분위기를 연출하고 있다. 진영각에 모신 역대 고승들의 승복을 보아도 화려한 색상이 전혀 요란하지 않게 조화를 이루며 평온과 무심한 권위를 내뿜고 있다.

여름에 하지가 있듯 겨울엔 동지가 있다. 오방색의 하나인 붉은색의 상징은 동지팥죽에서도 잘 드러난다. 이십사절기의 스물두째 절기인 동지를 옛날엔 아세(亞歲) 즉 ‘작은 설’이라 하였다. 긴긴밤이 지나고 해가 부활한다는 의미를 지니고 있어 설 다음가는 작은 설로 대접한 것이다. 그래서 ‘동지를 지나야 한 살 더 먹는다’라거나 ‘동지팥죽을 먹어야 진짜 나이를 한 살 더 먹는다’라는 말이 있다. 옛 어른들은 팥죽이 다 되면 먼저 사당에 올려 동지고사(冬至告祀)를 지냈다. 또 ‘고수레’를 외치면서 집 안팎에 뿌렸는데 이는 팥의 붉은색이 악귀를 쫓아낸다고 믿었기 때문이다. 또한 팥죽을 쑤어 겨울철 먹을 것이 부족한 짐승들에게 나눠주는 ‘고수레’ 의식도 우리 겨레의 더불어 사는 정신 가운데 하나일 것이다. 동지부터 섣달그믐까지 며느리들이 시어른들께 버선을 지어 바치는 ‘동지헌말(冬至獻襪)’ 풍속이 있었고 궁중에서는 설날과 동지를 가장 으뜸가는 잔칫날로 생각해 연회를 베풀었다. 천문, 지리, 역수, 측우 등의 일을 맡아보던 관상감(觀象監)에서는 새해 달력을 만들어 임금에게 바쳤다는 기록이 있다. 지금도 사찰에서는 동지를 맞아 팥죽과 새 달력을 신도들에게 나누어준다.

2025년은 을사년 푸른 뱀의 해다. 을사의 조합은 나무와 불의 에너지가 만나 새로운 성장과 변화를 예고한다. 오방색에서도 청색은 희망과 새로운 시작을 상징한다. 청색은 물의 기운을 포함해 유연성과 적응력을 강조하고, 이는 2025년의 많은 변화 속에서도 유연하게 대처할 필요가 있음을 의미한다. 게다가 뱀의 영적 상징인 지혜와 회복력, 변화와 재생의 특성으로 2025년은 과거를 벗어던지고 새로운 시작을 맞이하는 시점이 될것임을 암시하고 있다.

‘뱀이 물을 마시면 독을 만들고[蛇飮水成毒] 소가 물을 마시면 우유를 만든다[牛飮水成乳]’고 한다. 이 말은 지눌스님(知訥, 1158~1210)의 『계초심학인문(誡初心學人文)』에 나오는 말로서 이 세상 그 어떤 것도 고정불변하게 좋거나 나쁜 것은 없다는 말이다. 물은 독도 되고 우유도 된다는 것.

물 자체가 좋고 나쁜 것이 아니다. 뱀이 독을 만드는 데는 이유가 있고 소가 우유를 만드는 데도 이유가 있다. 인연은 이렇게 필요에 따라 모습을 달리하게 된다.

우리 민족은 예부터 뱀은 집을 지켜주는 수호신이라 믿어 신앙의 대상으로 삼았다. 불교에서 뱀은 관자재보살(觀自在菩薩)로서 무지한 인간들을 일깨워 지혜의 등불을 밝혀주는 보살을 의미한다. 복잡하고 오묘한 중생계에 내려와 모든 중생의 근기를 체험하고자 뱀신이 되어 가장 낮은 곳에서 스스로 광명을 터득하고 학문을 넓히는 성품을 지녔다.

간혹 사찰 벽화에서 원형의 뱀을 발견하기도 한다. 이는 뱀이 제 꼬리를 물고 있는 형상으로 윤회와 영생 또는 고대의 우로보로스처럼 우주의 무한성과 순환적 성질을 나타내는 것이다. 또한 평생 허물을 벗는 뱀을 보며 옛사람들은 불사와 재생의 이미지를 떠올렸다. 그리하여 고대는 물론 지금도 병원이나 의원, 의료단체의 심벌이나 마크로 사용되곤 한다. 구급차에 그려진 뱀이 휘감긴 지팡이는 그리스 신화에 등장하는 의술의 신 아스클레피오스를 나타낸다.

우리에게는 뱀에 대한 왜곡된 인식이 있지만, 뱀이 지닌 생명의 의식이나 지혜로움은 우리가 간직해야 할 덕성이다. 그리고 『맛지마 니까야』의 ‘뱀에 대한 비유경’을 보면 땅꾼을 수행자에, 뱀을 법에 비유해 비구들에게 설명하고 있다. 제대로 살피지 못하고 잘못 파악한 법은 뱀의 독에 물리는 격이 된다는것. 뱀의 특징 중 하나를 소개하자면, 뱀은 앞만 보고 가고 뒤를 돌아보지 않는다. 이는 우리에게 그치지 않는 정진을 일깨우는 것일 테다.

김상규 서울대학교에서 시각디자인을 공부했다. 자연과 환경, 민담, 설화, 종교에 관심이 많다. 2022년 첫 번째 그림책 『달이의 영혼구슬』을 시작으로 그림책 작업을 이어가고 있으며, 2023년 출간한 『빛과 바람의 그림, 고려불화』는 세종도서 교양부문 우수작으로 선정됐다.

임택수 장성 백양사 템플스테이 팀장. 2024년 단편소설 ‘오랜 날 오랜 밤’으로 <동아일보> 신춘문예에 당선된 데 이어 장편소설 ‘김섬과 박혜람’으로 제20회 세계문학상을 동시 수상하며 등단했다. 매일 새벽예불과 기도로 하루를 시작하는 그는, 사찰이라는 공간에 기대어 매순간 새로운 인연을 맺으며 살아가고 있다.